| - Home page |

| - No.181 栚師 |

| - 尋媶徯夘 |

| - 偍抦傜偣 |

| + ISAS帠忣 |

| - 偼偠傑傝偺偼側偟 |

| - 搶杬惣憱 |

| - 彫塅拡 |

| - 偄傕從拺 |

| - BackNumber |

乮愇堜怣柧)丂

|

|

|---|

|

|

|---|

|

仛俵倀俽俤俽亅俛憤崌帋尡

丂俵倀俽俤俽亅俛憤崌帋尡偑丆嶐擭1995擭偺11寧俀擔傛傝巒傑偭偰偄傑偡丅1994擭11寧偵堦師姎傒崌傢偣帋尡偑廔傢傝丆廬棃偺塹惎偵斾傋偰梋桾偺偁傞扨懱娐嫬帋尡偺擔掱偱奺僒僽僔僗僥儉偲傕枮傪帢偟偰偺憤崌帋尡偱偡丅傕偭偲傕塹惎偺壢妛娤應傪峴偆倁俴俛俬娤應怣崋宯傗悽奅偱傕偭偲傕拲栚傪梺傃偰偄傞捈宎俉m偺戝宆娤應傾儞僥僫宯偼丆梋桾偺偁傞擔掱偵傕娭傢傜偢懅偮偔壣傕側偄夵廋丒挷惍丒怈尡傪峴偄傗偭偲娫偵崌傢偣偰偄傑偡丅傕偟懪偪忋偘偑墑傃偰偄側偐偭偨傜偳偆側偭偰偄偨偺偐偲椻傗娋偱偡偑丆乬傕偟乭偲乬傟偽乭偼尵偭偰傕巇曽偁傝傑偣傫丅堦姎傒偺帪偵偼枅擔偺傛偆偵弌偰偄偨晄嬶崌偑丆彫偝側傕偺偑廡偵悢屄乮偟偐傕侾偵嬤偄乯偵尭偭偰偄傑偡丅偟偐偟傕偆夵廋偺偱偒側偄搚抎応偵棫偪嬞挘偺擔乆偱丆奺僒僽僔僗僥儉扴摉幰丒儊乕僇丒僔僗僥儉扴摉幰偲傕偵怣棅惈偺偁傞塹惎嶌傝偵擔乆暠摤偟偰偄傑偡丅壏搙帋尡偱偼丆僠儍儞僶幒偺嬻挷傪傑偲傕偵抧忋宯婡婍偵偁偰偰偟傑偄Ku懷乮15GHz懷乯偺抧忋儕儞僋宯婡婍偼丆塒揷偐傜偺挿椃偺偣偄傕偁傝憗懍壒傪偁偘偰偟傑偄傑偟偨丅塹惎偵愭棫偪抧忋宯偺壏搙帋尡傪峴偭偰偟傑偭偨偙偲偵側傝丆偙傟傕抧忋宯婡婍偺怣棅惈傪岦忋偝偣傞忋偱寛偟偰柍懯偱偼側偐偭偨偲巚偭偰偄傑偡丅戝宆傾儞僥僫偼俁寧俇擔偵斃擖偝傟偰丆怳摦帋尡傪峴偭偨偺偪嵞傃嶰旽揹婡姍憅惢嶌強偵栠傝偄傛偄傛嵟廔嬀柺挷惍偵擖傝傑偡丅0.5mm cms栚巜偟偰嵟屻偺偐傫偽傝偱偡丅 乮彫椦廏峴)丂

|

|

|

|---|

|

仛儁僱僩儗乕僞俢俷俵亅侾丂抧忋擱從帋尡丄柍帠偵廔傢傞

乮愇堜怣柧)丂

|

|

|

|---|

|

仛俽俥倀丄擔杮傊岦偗桝憲偝傟傞

丂俽俥倀傪擔杮傊桝弌偡傞偨傔俙俽俷幮偺偁傞僼儘儕僟廈僞僀僞僗價儖巗偐傜桝弌峘偱偁傞僕儑乕僕傾廈僒償傽儞僫巗傑偱偺俀廈偵傑偨偑傝丆偍傛偦500咹偵傕偍傛傇棨忋桝憲偑峴側傢傟傑偟偨丅俽俥倀偼丆桝憲梡僐儞僥僫偵擖傟傞偲傾儊儕僇偱傕戝宆暔偺桝憲斖醗偵擖傝傑偡丅桝憲偼擔徠偺偁傞拫娫偵尷傜傟乮僼儘儕僟廈偩偗偺桝憲偱偁傟偽怺栭桝憲偡傞偺偑婯懃偱偁傞偑)丆椉廈偺僷僩儘乕儖幵偵傛傞愭摫傪庴偗偨傕偺偺戝宆暔偐偮僼儔僀僩塹惎偺桝憲偲偟偰偼嬃堎揑側帪懍90咹偺懍搙偱憱峴偟傑偟偨丅栚揑抧偺僒償傽儞僫偼僕儑乕僕傾廈偺戝惣梞娸偵偁傞峘挰偱丆1782擭僀僊儕僗憤撀傪塸杮崙偵捛偄曉偟偨屻僕儑乕僕傾廈搒偲側傝丆柸壴偺廤愊峘偲偟偰斏塰丒悐戅偟偨屻尰嵼傕僐儞僥僫慏偺廳梫峘偲偟偰妶桇偟偰偄傑偡丅 丂偝偰丆桝弌捠娭専嵏傪廔偊偨俽俥倀偼丆俁寧係擔偵抧忋巟墖憰抲偲偲傕偵係枩俀愮嫮憤僩儞悢偺掕婜峲楬壿暔慏乽僇儕僼僅儖僯傾丒僒僞乕儞乿崋偵愊傒崬傑傟傑偟偨丅梻俁寧俆擔屵慜俉帪35暘摨慏偼丆僒償傽儞僫傪屻偵偟丆僷僫儅丆儘僒儞僕僃儖僗傪宱桼偟偨偺偪俁寧28擔偵墶昹峘傊擖峘偟傑偟偨丅弌峘偺條巕傪婰榐偟傛偆偲儂僥儖偺儀儔儞僟偐傜嶣塭偟偰偄偨変乆傪尒偮偗丆慏偺娡嫶偐傜慏挿偝傫偑庤傪怳偭偰偄偨岝宨偑報徾偵巆傝傑偟偨丅幨恀偼俙俽俷幮傪弌敪偟僒償傽儞僫傊岦偐偆俽俥倀傪愊嵹偟偨僩儔僢僋偱偡丅 乮惔悈岾晇)丂

|

|

|

|---|

|

仛乽偁偡偐乿崙嵺夛媍 丂乽偁偡偐乿塹惎偺懪忋偘俁廃擭傪婰擮偟偰丆乽倃慄憸偲暘岝偵傛傞塅拡崅壏僾儔僘儅 偺尋媶乿偲戣偡傞倃慄揤暥妛偺崙嵺夛媍偑俁寧11乣14擔憗堫揷戝妛偺崙嵺夛媍応偱 奐偐傟偨丅嶐擭俋寧偺僪僀僣偱偺倃慄敪尒100廃擭婰擮偺夛媍偐傜偁傑傝擔悢偑宱偭偰偄側偄偺偱丆嶲壛偑婋傇傑傟偨偑丆梊憐偵斀偟偰丆1994擭偺搶嫗搒棫戝妛偱偺夛媍傪忋夞傞恖悢偑嶲壛偟偨丅堦帪偼怽偟崬傒偑300柤傪墇偊丆嶲壛傪惂尷偟偨掱偱偁偭偨丅嵟廔揑偵偼丆奀奜13儢崙偐傜丆120柤丄崙撪偐傜130柤偺250柤偵棊偪拝偄偨丅 丂夛媍偼丆係擔娫偱70偺岥摢敪昞偲丆180偺億僗僞乕敪昞傪峴側偆偲偄偆夁枾僗働僕儏乕儖偱偁偭偨丅挬俋帪偐傜丆梉曽俇帪夁偓傑偱丆擬怱側摙榑偑懕偄偨丅乽偁偡偐乿 偺惉壥偺懠丆僪僀僣偺儘乕僒僢僩塹惎丆暷崙偺僈儞儅慄塹惎丆嵟嬤懪偪忋偘傜傟偨偽偐傝偺倃俿俤塹惎丆儘僔傾偺僌儔僫僢僩塹惎丆乽傛偆偙偆乿塹惎偺寢壥傕曬崘偝傟偨丅偟 偐偟丆乽偁偡偐乿偺寢壥偼丆幙検嫟偵懠傪埑搢偡傞傕偺偱偁偭偨丅倃慄憸偲暘岝偑摨帪偵娤應偱偒丆偟偐傕10keV傑偱崅偄姶搙傪帩偮乽偁偡偐乿偺摿挜偑傛偔敪婗偝傟偨傕偺偲偄偊傞丅夛婜拞偵廳梫側敪昞偵偮偄偰偺婰幰敪昞偑峴傢傟丆惎惗惉堟偍傛傃挻廳惎偐傜偺倃慄曻幩丆塅拡攚宨倃慄曻幩偺尨場偲側傞倃慄揤懱丄塅拡偵偍偗傞揝尨巕偺惗惉偵娭偡傞廳梫栤戣偵偮偄偰愢柧偑峴傢傟偨丅 丂13擔偺梉曽丄戝妛偺峔撪偵偁傞儂僥儖偱丆乽偁偡偐乿俁廃擭偺偝偝傗偐側廽夑傪寭偹偨僷乕僥僀偑奐偐傟偨丅強挿偺娊寎偺垾嶢偵懕偒丆棃昽丆奜崙偐傜偺嶲壛幰偐傜偺廽帿 偑弎傋傜傟偨丅偼偐傜偢傕丆昅幰偼梋嫽戙傢傝偵愒偄懗側偟偲朮巕傪旐傜偣傞偼傔偵側傝丆崙嵺揑偵擭楊傪朶業偡傞寢壥偲側偭偨丅 丂14擔偺廔椆傑偱丆弌惾幰偼偁傑傝尭傞偙偲偼側偔丆擬怱偵嵟嬤偺惉壥偵暦偒擖偭偰偄 偨丅懡偔偺嶲壛幰偐傜夛偺惉岟偲僷乕僥僀偑妝偟偐偭偨偙偲傪崘偘傜傟偨丅偍悽帿敿暘偵偟偰傕偆傟偟偔姶偠偨丅崱夞偺夛媍偼楢棈偼偡傋偰揹巕儊乕儖偩偗偱偁偭偨丅奐夛偺捈慜傑偱丆弌惾幰偺妋擣偲僾儘僌儔儉偺挷惍偑偱偒偨丅摿偵儘僔傾偲偺楢棈偵埿椡偱偁偭偨丅 丂偙偺夛偺婡夛偵擔撈偺崙嵺嫤椡偑榖偟崌傢傟偨丅儘乕僒僢僩偺崅偄嬻娫暘夝擻偲乽偁偡 偐乿偺攇挿暘夝擻傪慻傒崌傢偣傞偲丆嵟崅偺惈擻偺娤應庤抜偲側傝丄怴偨側惉壥偑婜懸偝傟傞丅夛媍偺傛偄暃嶻暔偲側偭偨丅 乮枈栰暥柦)丂

|

|

|

|---|

|

仛悽奅弶偺拏慺怳摦壏搙應掕

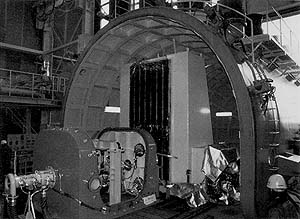

丂拏慺暘巕偼栺3eV 埲忋偺僄僱儖僊乕傪帩偮揹巕偵傛偭偰怳摦忬懺偵椼婲偝傟傞堦曽偱丆偦傟傛傝僄僱儖僊乕偺彫偝偄揹巕偵偼怳摦僄僱儖僊乕傪梌偊傞偲偄偆柺敀偄怳晳偄傪帵偡丅怳摦僄僱儖僊乕偑崅偔側傞偲巁慺僀僆儞偲媫寖偵偔偭偮偒堈偔側傝丆偙傟偑揹棧寳偺僾儔僘儅枾搙傪僐儞僩儘乕儖偡傞堦場偲側傞丅偙偺傛偆側栿偱丆揹棧寳偵婲偒偰偄傞偄偔偮偐偺尰徾丆偁傞偄偼擬寳壓晹乮栺100咹晅嬤乯偺巁壔拏慺偺怳晳偄傪夝柧偡傞偨傔偵拏慺偺怳摦僄僱儖僊乕傪應傞偙偲偑昁梫偲偝傟偰偒偨丅拏慺暘巕偺怳摦忬懺偦偺傕偺傪應傞庤偩偰偼側偄偺偱丆傑偢尦偺怳摦忬懺傪曐偮傛偆偵僀僆儞壔偟丆偙傟偐傜弌傞岝偺僗儁僋僩儖偐傜怳摦壏搙傪媮傔傞丅廬偭偰應掕僔僗僥儉偼拏慺暘巕傪揹棧偡傞揹巕廵偲拏慺暘巕僀僆儞偐傜弌傞岝傪専弌偡傞暘岝寁傛傝惉傞丅 丂幨恀偼僗儁乕僗僠僃儞僶乕偱偺揹巕價乕儉曻弌幚尡偱惵偄岝偵変乆偺抦傝偨偄旈枾偑塀偝傟偰偄傞丅 丂恾偼幚嵺偵崅搙栺100咹 偱摼傜傟偨拏慺僀僆儞偐傜偺庡側嶰偮偺岝傪娷傓僗儁僋僩儖偱偁傞丅崱夞偺幚尡偵傛偭偰栺150咹傑偱偺應掕偑側偝傟丆儘働僢僩搵嵹梡偲偟偰偺應掕婍偺婎杮偼妋棫偟偨偲峫偊偰偄傞偑丆崱屻丆姶搙傪崅傔偰應掕儗儞僕傪慡崅搙偵奼偘傞偙偲丆彫宆偵偡傞偙偲側偳丆偄偔偮偐偺壽戣偑巆偝傟偰偄傞丅 丂嵟屻偵偙偺應掕婍偼丆儊乕僇乕傪娷傓強撪奜偺懡偔偺曽乆偺岲堄偵傛偭偰姰惉偟偨傕偺偱偁傝丆巻柺傪庁傝偰怱偐傜幱堄傪昞偡傞丅 乮彫嶳岶堦榊)丂

|

|

|

|---|

|

仛暥晹徣偺憗揷尋媶婡娭壽挿偑俲俽俠朘栤

丂俲俽俠偼丆憤崌價儖傪寶愝偡傞寁夋傕恑傫偱偍傝丆崱夞偺憗揷壽挿偺朘栤偵傛偭偰俲俽俠偺嵞奐敪傕壛懍偝傟傞偙偲偑朷傑傟傞丅 乮揑愳懽愰)丂

|

|

|

|---|

|

仛俬俽俙俽僯儏乕僗偺倵倵倵僒乕價僗奐巒 丂WWW偺搊応偵傛傝丆庤寉偵悽奅拞偐傜忣曬傪摼傞偙偲偑偱偒丆媡偵悽奅拞偵忣曬傪敪怣偡傞偙偲傕偱偒傞傛偆偵側偭偰偒傑偟偨丅僀儞僞乕僱僢僩偺晛媦偵敽偄丆WWW偺廀梫傕憹壛偺堦搑傪扝偭偰偍傝丆嶐擭僗僞乕僩偟偨塅拡尋儂乕儉儁乕僕傕丆俁寧拞弡偵偼棫偪忋偘摉弶偺悢攞偺傾僋僙僗昿搙傪悢偊傞偵帄傝傑偟偨丅 丂埲慜偐傜俬俽俙俽僯儏乕僗傕WWW偱岞奐偟偰梸偟偄偲偄偆梫朷偑偁傝丆桳巙偺曽偵傛傞僱僢僩儚乕僋斉lSAS僯儏乕僗偺昡壙儁乕僕傕嶌惉偝傟傑偟偨丅偙偺儁乕僕偼忢偵崅偄恖婥傪堐帩偟偰偍傝丆枅擔強奜偐傜悢廫審丆擔偵傛偭偰偼100審埲忋傕偺傾僋僙僗偑偁傝傑偡丅偙傟偑枅寧峏怴偝傟傞傛偆偵側傟偽丆傾僋僙僗審悢偼彯堦憌憹壛偡傞傕偺偲峫偊傜傟傑偡丅 丂偙偺傛偆側廀梫偲婜懸偵墳偊傞傋偔丆曇廤埾堳夛偵偍偄偰傕WWW偵傛傞枅寧偺俬俽俙俽僯儐乕僗偺岞奐偵GO僒僀儞偑弌偝傟傑偟偨丅僀儞僞乕僱僢僩斉偺俬俽俙俽僯儏乕僗偼丆帋峴揑偵4寧崋傛傝宖嵹偡傞偙偲偲側傝傑偟偨丅乮傕偟偐偟偨傜丆婛偵偙偺婰帠傪僀儞僞乕僱僢僩忋偱屼棗偵側偭偰偄傞曽傕偄傜偭偟傖傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠乯 丂偙傟傑偱捠傝偺俬俽俙俽僯儐乕僗偺敪峴偲暲峴偟偰僱僢僩儚乕僋忋偱傕俬俽俙俽僯儏乕僗傪屼斺業偱偒傞帪戙偵側傝傑偡丅塅拡尋奜偐傜偺傾僋僙僗斣晅偲偟偰偼墶峧媺偺傌堦僕偑傂偲偮丆怴偨偵壛傢傞偙偲偵側傞偱偟傚偆丅 丂傾僪儗僗偼丆http://www.isas.jaxa.jp/ 偱偡丅 乮嶰塝丂徍)丂

|

|

|

|---|

|

仛俽俥倀搵嵹愒奜慄朷墦嬀俬俼俿俽偺惉壥 丂崱擭侾寧丄俽俥倀塹惎偑僗儁乕僗僔儍僩儖丒僄儞僨僶乕偱夞廂偝傟偨偺偼丆傑偩婰壇偵怴偟偄丅偙偺塹惎偵偼丆塼懱僿儕僂儉偱亅271亷埲壓偵椻媝偝傟偨丆愒奜慄娤應梡偺摿庩側揤懱朷墦嬀偑搵嵹偝傟偰偄偨丅 丂偙偺朷墦嬀乮俬俼俿俽偲屇偽傟傞乯偼丆俽俥倀偑懪忋偘傜傟偰11擔屻偺俁寧29擔偐傜丆栺90儕僢僩儖愊傑傟偰偄偨塼懱僿儕僂儉偑偡傋偰徚旓偝偨係寧24擔傑偱丆26擔娫偺揤懱娤應偵惉岟偟偨丅懪忋偘偐傜栺俆廡娫丆朷墦嬀偼嬌掅壏偵椻媝偝傟偰偄偨偙偲偵側傞丅偙偺椻媝庻柦偼傎傏愝寁捠傝偱丆塅拡偱偺椻媝媄弍傪妋偐側傕偺偵偡傞偙偲偑偱偒偨偙偲傕丆俬俼俿俽偺惉壥偺堦偱偁傞丅 丂揤暥娤應偼丆摿掕偺揤懱傪娤應偡傞偺偱偼側偔丆懢梲偲抧媴傪旔偗偰俽俥倀傪夞揮偝偣傞偙偲偵傛傝丆揤媴傪柍嶌堊偵僗僉儍儞偡傞曽朄偱峴傢傟偨丅 丂娤應僨乕僞偼揹攇偱抧忋偵崀傠偝傟丆娤應廔椆屻偵夝愅偑奐巒偝傟偨丅傑偢丆堦晹暘偢偮抧忋偵崀傠偝傟偨僨乕僞傪帪崗弴偵暲傋丆俽俥倀偺巔惃惂屼宯偺僨乕僞偲偺娫偱丆帪娫揑側懳墳娭學傪妋掕偡傞嶌嬈偑峴傢傟偨丅偦偺屻丆僕儍僀儘偺僨乕僞傗丆俬俼俿俽帺恎偑帩偭偰偄偨惎巔惃寁偺僨乕僞傪巊偭偰丆奺帪崗偺朷墦嬀巜岦曽岦傪寛掕偡傞嶌嬈偑奐巒偝傟偨丅尰嵼傑偱偵丆慡娤應帪娫偺俁暘偺俀偵偮偄偰丆偙偺嶌嬈偑傎傏廔椆偟偰偄傞丅岾偄側偙偲偵丆俽俥倀偺巔惃惂屼偼戝曄埨掕偟偰偍傝丆娤應帪娫偺偐側傝偺晹暘偱丆1/50搙掱搙偺惛搙偱丆朷墦嬀巜岦曽岦偑寛掕偱偒偦偆偱偁傞丅

丂俬俼俿俽偱偼惎娫恛偺擬曻幩偑僒僽儈儕攇椞堟傑偱墑挿偝傟偨丅偙傟偵傛傝丆尰嵼媍榑偵側偭偰偄傞丆愨懳壏搙10搙埲壓偺戝曄椻偨偄惎娫恛偺懚嵼偵偮偄偰傕丆廳梫側寢壥偑弌偣偦偆偱偁傞丅 丂俬俼俿俽偼丆椻媝偝傟偨僔儎僢僞乕傪旛偊偰偄偰丆嬻偺柧傞偝偺愨懳應岝偑偱偒傞丅偙偺婡擻傪巊偭偰丆攇挿悢儈僋儘儞偱偺嬻偺柧傞偝偵丆嬧壨宯奜偐傜偺愒奜慄偑偳傟偔傜偄婑梌偟偰偄傞偐偑丆應傟傞偺偱偼側偄偐偲婜懸偝傟偰偄偨丅偙傟偑傢偐傟偽丆嬧壨偺恑壔偺儌僨儖偵廳梫側惂尷傪壽偡偙偲偵側傞丅偙傟傑偱偺夝愅偱偼丆傕偟偐偟偨傜桳堄側抣偑丆埆偔偰傕儌僨儖偵廳梫側惂尷傪偮偗傞忋尷抣偑摼傜傟偦偆偱偁傞丅 丂俽俥倀偑柍帠夞廂偝傟丆俬俼俿俽傕傕偆偡偖巹偨偪偺庤尦偵栠偭偰偔傞丅僨乕僞偼娤應拞偵抧忋偵憲傜傟偰偟傑偭偰偄傞偺偱丆俬俼俿俽偵偲偭偰夞廂偼杮幙揑側廳梫帠偱偼側偄偑丆憰抲偺摿惈傪應傝捈偟偰僨乕僞偺怣棅惈傪忋偘傞偙偲偑偱偒丆傑偨丆侾擭嬤偔塅拡偵弌偰偄偨偙偲偑丆偙偺庬偺朷墦嬀偺僴乕僪僂僃傾偵偳傫側塭嬁傪梌偊傞偐傪挷傋傞偙偲偑偱偒傞丅僨乕僞偩偗偱側偔丆僴乕僪僂僃傾偲偺晅偒崌偄傕丆傕偆彮偟懕偒偦偆偱偁傞丅 乮懞忋丂峗)丂

|

|

|---|