| - Home page |

| - No.295 目次 |

| - 退任にあたって |

| + 宇宙科学最前線 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 宇宙の○人 |

| - 東奔西走 |

| - いも焼酎 |

| - 宇宙・夢・人 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

X線観測からブラックホールの質量を求める

星サイズのブラックホールや巨大ブラックホールは,強いX線源として観測されることが多い。X線の観測データを解析することによって,ブラックホールの質量,周辺の物理的状況,それに最近ではブラックホールが回転しているかどうか,そんな議論もできるようになってきた。宇宙研の「てんま」「ぎんが」「あすか」というX線天文衛星も,X線観測によるブラックホールの研究に大きな貢献をしてきた。「ぎんが」衛星の大きな成果の一つが,X線のスペクトル観測から星サイズのブラックホールの質量が推定できることを示したことである。その原理は単純で,星サイズのブラックホールの降着円盤(伴星からの物質が渦を巻いて落ちていくときにできる)のサイズをX線観測から決めて,それをシュバルツシルト半径と結び付けてやればよい。「てんま」や「ぎんが」の観測から,降着円盤のX線エネルギースペクトルは黒体輻射(真っ赤に燃えている石炭みたいなもの)で近似できることが分かった。石炭でも降着円盤でも何でも,黒体輻射のエネルギースペクトルは温度だけから,そこから出てくる熱の量は表面積だけから決まる。星サイズのブラックホールの周りの降着円盤の温度は約1000万度。X線スペクトルフィットからその温度を決めて,観測されたフラックスから円盤の面積,すなわち内縁の半径が決まる。

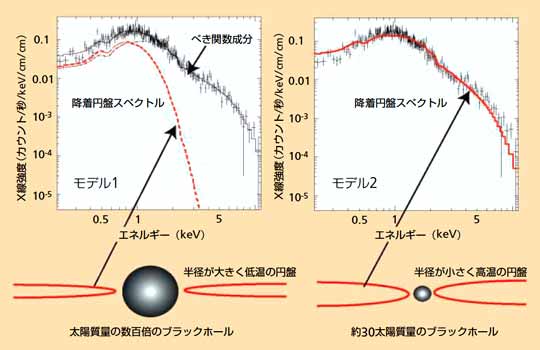

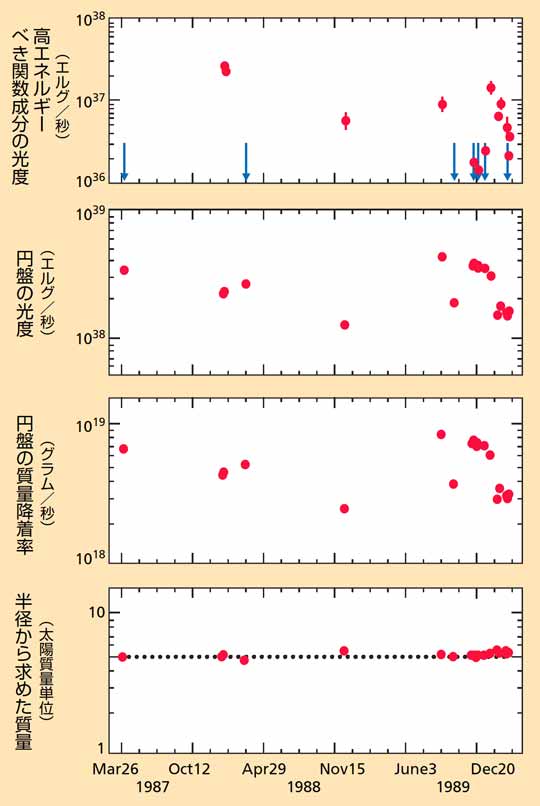

「ぎんが」衛星は,円盤の温度とフラックスが大きく変化しても,内縁の半径は一定であることを発見した。ブラックホールの周りでは,物体はシュバルツシルト半径の3倍より近づけないことが,一般相対性理論から分かっている。円盤の半径は,シュバルツシルト半径の3倍でピタリと一定であるべきだ。「ぎんが」はまさにそれを発見したのである。この美しい結果は,最近の高エネルギー天文学の教科書にも引用されている(図1)。

|

|---|

| 図1 「ぎんが」衛星が観測した,星サイズのブラックホールLMC X-3のX線スペクトルパラメーターの時間変化。降着円盤の質量降着率,光度,高エネルギー成分が大きく変化しても,円盤の内縁は一定で,それからブラックホールの質量が決まることが分かる。筆者の博士論文から取った図だが,Longairの『High Energy Astrophysics』という教科書にも載っている。 |

X線で明るく光る天体ULXの正体は?

さて,ブラックホールについてもう一つ大切な性質がある。それは重くなればなるほど,その周りの降着円盤が低温になるということだ。降着円盤は黒体輻射に近いから,その光度は表面積と温度の4乗の積に比例する。一方,以下で述べるように,ブラックホールの最大光度は質量に比例する。ここで,シュバルツシルト半径が質量に比例することを思い出してほしい。円盤の表面積は,シュバルツシルト半径の2乗,つまり質量の2乗に比例する。その結果,質量の大きなブラックホールほど円盤の内縁が大きくなり,温度が下がる。実際,星サイズのブラックホールの降着円盤は1keV程度のX線領域で観測されるが,巨大ブラックホールに関しては,それよりもずっと波長の長い,紫外線領域で観測される。ブラックホールにモノが落ち込み,重力エネルギーを解放して光るとき,その光度は質量によって決まる「エディントン限界光度」を超えることができない。球対称を仮定すると,光の圧力でモノが押し返されて重力と釣り合い,それ以上は重力エネルギーを解放できない,という限界が存在するのである。エディントン限界光度は質量に比例し,太陽質量では1038エルグ/秒。つまり星サイズのブラックホールでは,その10倍程度,1039エルグ/秒を超えられない,ということになる。しかし,1980年代,X線天文学で撮像観測が可能になり始めたころから,銀河の中心核からずれたところに,やけに明るく,1040エルグ/秒程度で光る天体が存在することが知られていた。もし太陽質量の100倍のブラックホールなら,エディントン限界を超えずに済むのだが,果たしてこれらの天体は「中くらいのブラックホール」なのだろうか?

1993年に打ち上げられた「あすか」衛星により,これら「Ultra-Luminous X-ray sources(ULX)」のエネルギースペクトルを初めて精密に測定できるようになった。それに対して「ぎんが」衛星で星サイズのブラックホールについて確立した手法を当てはめれば,ULXの質量に制限が付くかもしれない。しかし,出てきた結果は予想とは正反対であった。もしULXが中質量ブラックホールならば,その降着円盤は星サイズのブラックホールよりも低温であるべきだ。しかし,観測された降着円盤の温度は,どれも星サイズのブラックホールよりも高かったのである。これはそのまま解釈すると,星サイズのブラックホールよりもさらに小さな質量(例えば中性子星)で,数十倍のエディントン光度で光っていることになる。そんなことは物理的にあり得ない。いったいULXでは,何が起きているのだろうか?