| - Home page |

| - No.290 目次 |

| - 宇宙科学最前線 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 科学衛星秘話 |

| + 宇宙の○人 |

| - 東奔西走 |

| - いも焼酎 |

| - 宇宙・夢・人 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

Smithsonian Astrophysical Observatory

海外学振研究員 横 川 創 造

悠久に思える星々にも,人間と同じように誕生の瞬間があります。人間の赤ちゃんがお母さんのおなかの中でゆっくり育つように,星の赤ちゃん(原始星)は冷たく密度の濃い分子ガスの塊(分子雲コア)の中で生まれます。赤ちゃん星は恥ずかしがり屋なので,分子雲ガスの奥深くに隠れていて,目に見える光(可視光線)では見ることができません。もっと波長の長い赤外線や電波か,X線のような強いエネルギーの光で見ることで,初めてその姿をとらえることができます。

|

|---|

| 図1 国立天文台のすばる望遠鏡で見たLynds1551 IRS5の近赤外線イメージ。 中心星に照らされた周囲のガスと2本のジェットが見える。 |

赤ちゃん星は,どこにいるのでしょうか。冬の夜空に美しく輝く星団,昴(プレアデス星団)をご存知でしょうか。この星団のすぐそば,太陽から約500光年の距離に,赤ちゃん星の巣となる,おうし座分子雲があります。図1は,その中でも最も明るくて元気な赤ちゃん星Lynds1551 IRS5※3を,近赤外線で見た写真です。濃いガスに覆われているため近赤外線でも星そのものを見ることができず,星を取り巻くガスから反射した光が見えています。よく見ると,最も明るい部分(オタマジャクシの頭のように見える)から2本並んで噴き出すガスジェットが見えます。その根元に赤ちゃん星があると考えられています。なぜジェットが2本見えるのでしょうか。実は,この赤ちゃん星は双子なのです。星にも,一人で生まれる星や双子の星があるのです。

※ Lynds1551 IRS5:Lynds(リンズ)とは,暗黒星雲のカタログのことである。米国の天文学者Lynds博士はパロマー山天文台の1.2mシュミット望遠鏡で撮影されたデータをもとに,約1800個の暗黒星雲を探し出し,1962年にそれらの位置や形状をまとめたカタログを発表した。Lynds1551は,その1551番の暗黒星雲である。IRS5は,後の観測でこの星雲の中に見つかった赤外線天体のリストの5番目にある,原始星である。

赤ちゃんが誕生の瞬間に産声を上げるように,赤ちゃん星も産声を上げることをご存知でしょうか。ただし赤ちゃん星が出すのは“声”ではなく,激しく噴き出すガスです。ゆっくりと回転している分子雲コアが重力によって収縮することによって,その中心に赤ちゃん星が作られます。腕を広げてゆっくりと回っているフィギュアスケートの選手が腕を抱え込むと,高速でスピンしますよね。同じように,赤ちゃん星を取り巻くガスも中心に近づくほど高速で回転して,遠心力と重力とが釣り合う半径で円盤を作ります。これが原始惑星系円盤です。さらに内側では,ますます高速回転します。それでは,一番内側にある星はものすごい速さで回転しているのでしょうか? そうではありません。高速で回転すればするほど遠心力は強くなり,そのままでは星は引きちぎられてしまいます。そうならないように,エネルギーの一部を原始惑星系円盤に垂直な方向に放出しているのです。これが赤ちゃんの産声の正体,双極分子流です。図1で見えているジェットもその仲間です。生まれたばかりの赤ちゃん星はとても元気が良く,双極分子流には1pc以上の長さを持つものまで発見されています(1pc=約3光年。地球から太陽までの距離の約20万倍に相当)。赤ちゃんが元気に泣くのと似ていると思いませんか。

|

|---|

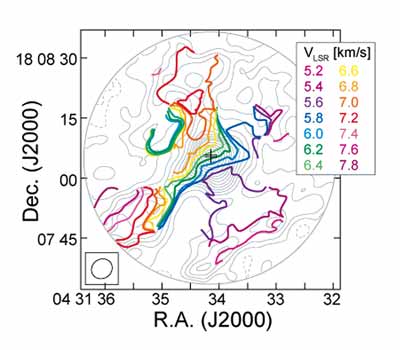

| 図2 野辺山ミリ波干渉計で観測したLynds1551 IRS5に付随する分子ガスのイメージ。 色線はガスの運動の速度を,灰色の線はガスの分布を示している。 中心星に対して,回転しながら落下するガスの様子が分かる。 |

筆者らはこのLynds1551 IRS5を,長野県にある野辺山ミリ波干渉計という電波望遠鏡を使って観測しました。電波は,赤ちゃん星を取り巻くガスの空間的な分布やガスそのものの運動を詳しく調べることができます。その結果が図2です。中心星の周りを回転しながら落ち込んでいくガスの様子をとらえることに成功しました。ガスは内側にいくほど高速で回転しているようです。今後,さらに内側を高倍率で観測すれば,赤ちゃん星の周りにできたばかりの原始惑星系円盤が見えてくるかもしれません。このように電波で赤ちゃん星を観測することは,赤ちゃん星がどのように生まれるのか,その周りにできる原始惑星系円盤はどのような大きさでどれくらいの重さがあるのか,その円盤から将来どのような惑星が生まれるのか,といった疑問にヒントを与えてくれます。

日本について知りたいときは,外国の文化や歴史を学ぶことがとても大切です。太陽系の歴史もそうです。いろいろな赤ちゃん星を観測して,その環境がどういうふうであるか,どんな惑星系ができるのか,いろいろな疑問について調べることが,結果として太陽系をより深く理解することにつながります。隣の星は何する星ぞ。そう考えていろいろな星を観測すると,自分たちのことが少し分かった気になりませんか。

(よこがわ・そうぞう)