| - Home page |

| - No.268 目次 |

| + 研究紹介 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 科学観測気球大空へ |

| - 科学衛星秘話 |

| - 東奔西走 |

| - いも焼酎 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

大都会  東京の真ん中と初期宇宙

東京の真ん中と初期宇宙

金沢大学理学部 村 上 敏 夫

1.いきさつ

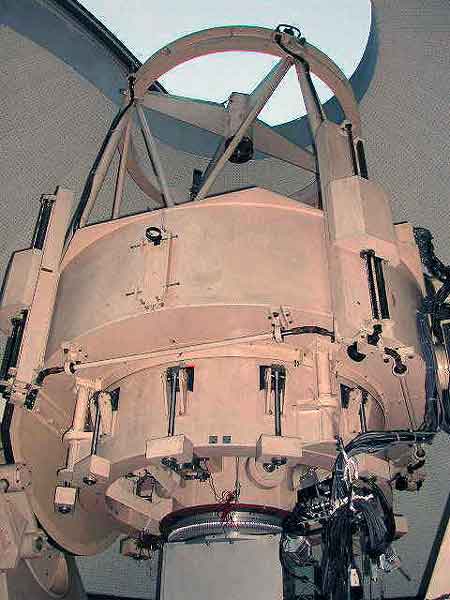

宇宙研の屋上に,直径が1.3mφもあるかなり大きな望遠鏡があることを知っていますか? 13年前の日本なら3番目くらいに大きかった。でも,「こんなに空が明るい大都会の中では,何か意味のある観測ができるとは思えない」が常識的な判断でしょう。この程度の大きさの望遠鏡は,今なら地方公共団体に幾つもある時代です。にもかかわらず,この望遠鏡を使って,宇宙物理の最前線に“果敢に挑戦”しようとする物語です。まだ成果は出ていませんが,読んでみて下さい。

私は長く宇宙研に在籍しました。そして2年前に金沢大学に移りました。研究室には毎年たくさんの学生が希望にもえてやってきます。大学院生を含めてもう10名にもなります。「彼らに面白いことをやらせたい」。もちろん私の専門は人工衛星を使ったガンマ線バーストの観測。今も,金沢大学でASTRO-E2衛星に搭載する半導体検出器を製作し,宇宙研の活動の一翼を担っています。しかし,本来は2000年に打ち上がり,データの山になるはずだった我がASTRO-E衛星は,軌道も期待も“ちょっと”外れて,データが無くなってしまいました。困った! 4年生にいきなり衛星開発は無理ですし,そんな私の頭に浮かんだのが,この望遠鏡を使った観測でした。それでは宇宙研屋上のドームとその内部の望遠鏡の写真を紹介しましょう。A棟前のロケットとこの銀色に輝くドームは「宇宙への窓」と見えませんか?

|

|---|

| 図1 宇宙研屋上に設置された赤外線望遠鏡のドーム。宇宙研の敷地内からは見えないこのドームの存在を知る人は少ないでしょう。 |

2.それで何をするのさ?

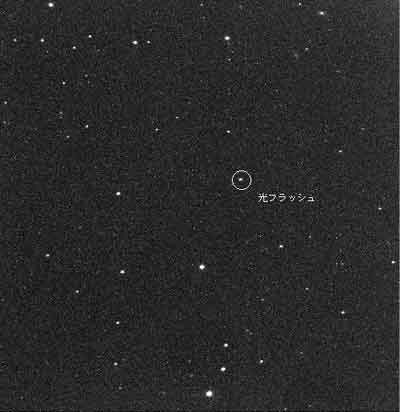

私は最近,とても奇妙な研究を始めています。ガンマ線バーストを使って〜130億年前の宇宙の様子を調べようとしたのです。つい最近,WMAP衛星のマイクロ波の観測から,「宇宙は137億年前にビッグバンで始まり,135億年前には最初の星が作られ,それは巨星だった」と報告されました。新聞にもデカデカと出ましたね。この最初の巨星の崩壊でブラックホールが作られるのですが,その時にガンマ線バーストを出す。巨大望遠鏡「すばる」を使っても,この時代を見ることはできません(がんばって〜100億年前までかな)。ガンマ線バーストは,そのような遠方から平気で来ているらしいのです。そこで,ガンマ線バーストの明るさと頻度分布を使って〜130億年前の星の誕生の様子を“多くの批判”にさらされながら計算していました。批判の多くは,「現在までにガンマ線バーストの年齢がわかっているのは〜100億年前までだが,より暗いガンマ線バーストがたくさんあるからといって,それを勝手に遠くまで外挿するのは冒険だ!」と言うものでした。全く道理です。内挿ならともかく,もともとどうして作られたか分からないガンマ線バーストの明るさ分布を使って,外挿するんですから“無理を承知”でした。その研究の中で,それなら一個でも良いから〜130億年前の年齢(距離)を観測して確認したい。私の計算が正しいか? 確認ができる。距離か年齢を測る実験が出来ないか? と,金沢のおいしい魚と和菓子を食べながら考えていました。もし〜130億年前のガンマ線バーストが複数見つかれば,初期宇宙の星の生成の歴史も分かりますし,それに最も遠い天体を見た“男”になれる。