| - Home page |

| - No.252 目次 |

| + 研究紹介 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 宇宙を探る |

| - 東奔西走 |

| - 微小重力科学あれこれ |

| - いも焼酎 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

3.(地球型)系外惑星の直接検出の困難さ

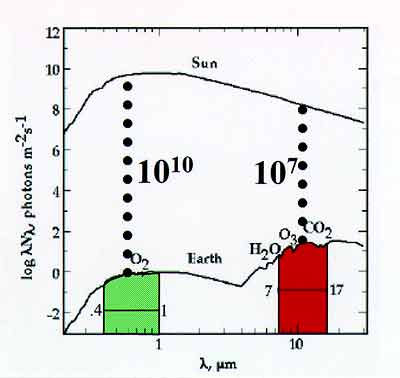

木星型巨大惑星はともかく地球型惑星の直接撮像に至るためには,まだまだ多くの困難が横たわっている。それは,非常に高い感度,画像のシャープさ(解像度),明るい恒星のすぐ近くの暗い天体を見る能力(ダイナミックレンジ)の3者を同時に実現する必要があるからである。例えば,我々から約33光年離れたところから太陽系を見た場合,地球の明るさは可視光波長のVバンド(波長0.6μm)で約29等,中間赤外波長の Nバンド(波長10μm)で約20等になる。地球・太陽間の角距離は0.1秒角(36,000分の1度)しかない。これらは,それぞれの数値だけを見ると,現在の観測技術でもそれほど達成困難なものではない。最大の問題は,太陽・地球の明るさの比である。図1は地球のスペクトルエネルギー分布である。波長0.4〜5μmあたりの可視光・近赤外波長では太陽からの光の反射が主となるが,波長7〜20μmあたりの中間赤外より長い波長では惑星自体の熱放射の寄与のため両者の明るさの比は多少緩和される。それでも,Vバンドで約10桁, Nバンドで約7桁に達する。この明るさの比を上記の角距離で達成できる観測装置は現在のところ存在しない。

図1 地球と太陽のスペクトルエネルギー分布。

中間赤外線におけるダイナミックレンジ条件の緩和は,確かに赤外線における系外惑星検出にとって魅力である。しかし,波長が長いため,同じ口径の望遠鏡を用いる限り低解像度の観測に甘んじなければならない。従って,単一大口径望遠鏡よりも比較的小さな望遠鏡を離して並べる干渉計が有利である。また,中間赤外線波長において超高感度を得るためには,地球大気・望遠鏡・観測装置の熱雑音から逃れるためにスペースに出ることが不可欠となる。そこで,系外惑星探査ミッションとしては赤外線スペース干渉計が有利であるというアイデアが出てきた。NASA/TPFの最初のアイデアもこれに基づいたものである。しかし,これにはいくつかの問題があることがわかった。一つは,恒星の周りには赤外線観測において雑音となる物質(特に,黄道光)が意外に多くあり,惑星からの赤外光がこの中に埋もれてしまう可能性がある。黄道光の原因となるダストは惑星系形成の副産物であり,太陽系内外の両方においてその影響を避けることが難しい。星周ダストの量は恒星系によって異なり,今後の赤外線ミッションのデータに基づき,黄道光・系外黄道光が系外惑星検出に及ぼす影響を定量化してゆくことが急務である。2004年はじめに打上げ予定の宇宙科学研究所の赤外線ミッションASTRO-Fは,さまざまな星の赤外線超過の観測から,このような星周ダストの「進化」を統計的に明らかにするものと期待される。もう一つの困難は,やはり赤外線スペース干渉計に伴う技術的な壁の大きさであり,最近,提案されつつある可視光コロナグラフ(4章参照)のアイデアと比較すると,その優位性は明確でない。つまり,地球型系外惑星検出のために,その反射光を狙うべきか,熱放射を狙うべきかの議論は振り出しに戻っている。