Concept

大学共同利用機関シンポジウムについて

大学等の共同研究・共同利用を支える

大学共同利用機関が一堂に会し、

大型研究施設や設備、基盤等を活用した、

最先端の研究を紹介する

「大学共同利用機関シンポジウム2024」を開催します。

今回のシンポジウムでは、

最先端の研究成果を紹介しながら、

現代社会に潜む数多くの解決すべき課題に対して、

日本の科学・学術研究が

どのような役割を果たせるのかを検討します。

TIMEtable

タイムスケジュール

10:00-10:10

開会式

研究者トーク I

10:10-10:35

植物の重力屈性とSDGs

森田(寺尾)美代自然科学研究機構

基礎生物学研究所

教授

1gの重力の下で進化してきた生物は、不変の環境シグナルとして重力ベクトルを認識し、成長や行動などの手掛かりや基準として利用しています。陸上植物において重力屈性は、自身の体を地面に固定し、資源取得や繁殖を有利にする方向へと器官を伸長させる成長運動であり、生産性にも関連する育種上重要な形質として注目されています。

本講演では、重力屈性のしくみについて紹介します。

10:35-11:00

数理とデータがひもとく

ウイルスの流行と進化

佐々木 顕総合研究大学院大学

統合進化科学コース/

統合進化科学研究センター

教授

病原体に対する科学的対策には、複雑な要因を解明する難しさと魅力があります。

本講演では、「限られたデータで流行をどう予測するか」「行動変容を流行予測にどう組み込むか」「病原体の免疫逃避は防げるか」「地域格差は病原体の進化にどう影響するのか」「都市交通網での感染対策の要所はどこか」などの問いに対する私たちの研究成果を紹介します。

11:00-11:25

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)

のための加速器研究開発

佐藤 将春高エネルギー加速器研究機構

加速器研究施設

准教授

ホウ素中性子捕捉療法(BNCT)は中性子を利用した最新のがん治療のひとつです。

以前は原子炉によって生成された中性子を利用していましたが、近年は加速器によって中性子を生成する手法が主流になっています。

一方で、BNCTの治療に必要な大量の中性子を生成するには高い加速器技術が要求されます。本公演ではBNCT用加速器での研究開発に関して紹介します。

11:25-11:50

究極の自然災害に備える

—プラネタリーディフェンスの

現状と今後の展開

吉川 真宇宙航空研究開発機構

宇宙科学研究所

准教授

小惑星や彗星のような太陽系小天体が地球に衝突すると非常に大きな自然災害となりうる。そのような災害を防ぐことを目的としたプラネタリーディフェンス(スペースガード)の活動が本格的に開始されて約30年となる。

現在、プラネタリーディフェンスがどこまで進んでいるのか、そして今後どう展開していくのかについて紹介する。

11:50-11:55

休憩

11:55-12:25

ディスカッション

ファシリテーター飯田 綱規東北大学・海洋研究開発機構

変動海洋エコシステム高等研究所(WPI-AIMEC)

特任准教授/科学コミュニケーター

12:25-13:15

休憩

研究者トーク II

13:15-13:40

AIで石油由来プラスチックに

代わる生分解性ポリマーを探索

篠田 恵子情報・システム研究機構

統計数理研究所先端データサイエンス研究系

特任助教

石油由来プラスチックは環境に大きな負荷を与えるため、代替素材としての生分解性ポリマーが注目されています。

より効率的かつ環境に優しいポリマーの設計を実現するために、私たちがおこなっているAI技術とシミュレーションを活用した生分解性ポリマー開発の取り組みをご紹介します。

13:40-14:05

AIは人間の言葉を

理解しているか?

菅原 朔情報・システム研究機構

国立情報学研究所コンテンツ科学研究系

助教

近年の大規模言語モデルの発展により、人間の言葉を機械で処理する技術(自然言語処理)は大幅に進展していますが、その研究開発の基礎には「伝えた言葉や書かれた言葉を機械が正確に理解できているか」を評価することが必要です。

本発表では「理解する」ことを取り扱う難しさや、言語理解の技術の進展を紹介します。

14:05-14:30

情報基盤としての漢字と

その情報基盤

守岡 知彦人間文化研究機構

国文学研究資料館

特任准教授

コンピュータは便利ですが日本語でそのご利益を受けるためにはその文字、とりわけ数が膨大な漢字をコンピュータ上で読み書きできる必要があります。そして社会全体のDXを目指すならすべての漢字が対象となり調査だけでも大変です。

ここでは漢字の知識を扱う情報システムや営みの一端についてご紹介したいと思います。

14:30-14:40

休憩

14:40-15:05

ディスカッション

研究者トーク III

15:05-15:30

すばる望遠鏡による

ビッグデータと市民天文学

田中 賢幸自然科学研究機構

国立天文台

准教授

最近の天文学ではビックデータと呼ぶにふさわしい、大規模な観測データがたくさん生まれています。国立天文台の運用する、すばる望遠鏡でも大量の観測データを毎晩生み出しており、それらのデータの中から新しい発見をすべく、日夜天文学者が研究をしています。

本講演では、人の手(人海戦術)とAIの両方を使った、最近の研究の取り組みを紹介します。

15:30-15:55

ミュオンによる文化財の

非破壊分析

反保 元伸高エネルギー加速器研究機構

物質構造科学研究所

特別助教

負ミュオンは類まれな、「元素プローブ」です。これを物質に打ち込むと停止した領域でのみ元素に固有な高エネルギーX線が放出、層が厚くても透過、測定でき、場所(深さ)も特定できます。

そのようなプローブを使った文化財の非破壊分析が行われ、文化財科学分野へ新しい風を吹き込もうとしています。その具体例について紹介します。

15:55-16:20

依存とつながり

―オーストラリア先住民の問題

飲酒に関する人類学的研究

平野 智佳子人間文化研究機構

国立民族学博物館

准教授

オーストラリアでは、入植者によって持ち込まれた酒が先住民の間で急速に広まり、彼らの生活の秩序を大きく乱している。暴力や虐待を引き起こす過剰飲酒は、先住民と国家が取り組む喫緊の課題である。

本発表では、国家と交渉し、生活の秩序を保ちながら、禁じられた酒を楽しもうとする先住民の草の根的な調整や工夫を読み解く。

16:20-16:30

休憩

16:30-16:50

ディスカッション

16:50-17:00

閉会式

参加機関紹介

各研究機関のボタンをクリックすると、

紹介ページをご覧いただけます

-

人間文化研究機構

-

人間文化研究機構(NIHU)は、国立歴史民俗博物館、国文学研究資料館、国立国語研究所、国際日本文化研究センター、総合地球環境学研究所及び国立民族学博物館の6つの人間文化にかかわる大学共同利用機関によって構成されています。各機関はそれぞれの設立目的を果たしながら基盤研究を進めるとともに、学問的領域を超えて協働し、自然環境をも視野に入れた、人間文化に関する総合的研究拠点を形成しています。また、膨大な文化資源に基づく実証的研究、人文学の総合化を目指す理論的研究などはもとより、自然科学との連携も含めた新しい研究領域の創成に努め、人間文化に関わる総合的学術研究の国際的拠点を目指しています。

-

自然科学研究機構

-

自然科学研究機構(NINS)は、宇宙、エネルギー、物質、生命等に係る大学共同利用機関(国立天文台、核融合科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究所)と直轄の2つのセンター(アストロバイオロジーセンター、生命創成探究センター)を設置・運営し、自然科学分野の国際的研究拠点として、世界を牽引する最先端研究を推進するとともに、全国の大学等の研究者に共同利用・共同研究の場を提供しています。これらの共同利用・共同研究を通じて、参加した大学等と大学共同利用機関の成果が生まれ、大学等の研究力強化と新たな研究分野の創成に貢献しています。

-

高エネルギー

加速器研究機構 -

高エネルギー加速器研究機構(KEK)は、最先端の大型粒子加速器を用いて、素粒子や原子核の研究から原子や分子レベルでの物質の構造や機能の研究、生命体の生命活動の研究まで、幅広い基礎科学の研究を行っています。高エネルギー加速器とは、電子や陽子などの粒子を、ほぼ光の速さまで加速して、高エネルギーの状態を作り出す装置です。 この高エネルギー状態から作られる素粒子の世界を研究すると、誕生直後の宇宙の様子を探ることができます。 また、加速器が作る光や陽電子、中性子、ミュオンなどの量子ビームは、倍率の高い顕微鏡として、これまでに見ることができなかった物質の構造や、生命活動の研究を行うことができます。

-

情報・システム研究機構

-

情報・システム研究機構(ROIS)は、大学共同利用機関である国立極地研究所、国立情報学研究所、統計数理研究所、国立遺伝学研究所の4つの研究所と直轄の1施設で構成されています。21世紀の重要な課題である生命、地球、自然環境、人間社会などの複雑な問題を「情報」と「システム」という視点から捉え直し、データサイエンスを推進することにより分野の枠を越えた研究を行い、その解決を目指しています。2016年度にはデータサイエンス共同利用基盤施設(ROIS-DS)を新たに設置しました。私たちは、多くの研究機関や大学、さらに企業や一般にも設備と情報を公開し、オープンサイエンスの活動を進めることにより、様々な社会課題の解決に挑戦し続けます。

-

宇宙航空研究開発機構 宇宙科学研究所

-

日本の宇宙科学研究の核でもある宇宙科学研究所。

その宇宙科学研究所を知ることは、日本の宇宙科学を知ることにもなります。

また我々は、一般の人々が宇宙科学に理解と関心を深めていただけるよう、積極的に活動していきます。

-

総合研究大学院大学

-

総合研究大学院大学(総研大)は、大学共同利用機関等との緊密な連係及び協力の下に、世界最高水準の国際的な大学院大学として学術の理論及び応用を教育研究して、文化の創造と発展に貢献することを理念に、1988年に我が国最初の独立大学院大学として創設されました。この理念に基づき、基礎学術分野において国際的に通用する高度の研究的資質を持つ広い視野を備えた研究者の育成を目的とし、学融合により従来の学問分野の枠を越えた国際的な学術研究の推進並びに学際的で先導的な学問分野の開拓を目指します。

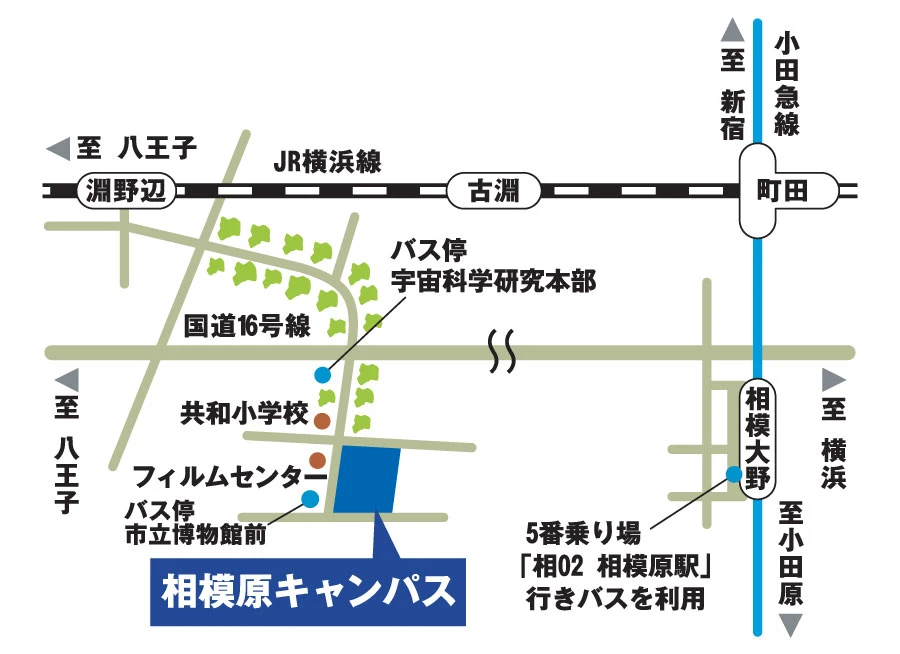

会場参加

JAXA相模原キャンパス

(神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1)

徒歩

- JR横浜線「淵野辺駅」より徒歩20分

バス

- JR横浜線「淵野辺駅」より、神奈川中央交通バス(2番乗り場)

「淵36または淵37 青葉循環 淵野辺駅南口」行き

「市立博物館前」下車徒歩2分 - 小田急線「相模大野駅」北口より、

神奈川中央交通バス(2番乗り場)

「相05(大野台経由)相模原駅南口」行き

「大野台三丁目」下車徒歩10分 - 小田急線「相模大野駅」北口より、

神奈川中央交通バス(5番乗り場)

「相02(鵜野森経由)相模原駅南口」行き

「宇宙科学研究本部」下車徒歩5分

オンライン参加

YouTubeで研究者トークをオンライン同時配信予定です。どなたでもご覧になれます。

- イベント名

- 大学共同利用機関シンポジウム2024

- 日時

- 2024年11月9日(土)10:00~17:00

- 開催趣旨

-

大学等の共同研究・共同利用を支える大学共同利用機関が一堂に会し、大型研究施設や設備、基盤等を活用した、最先端の研究を紹介する「大学共同利用機関シンポジウム2024」を開催します。

今回のシンポジウムでは、最先端の研究成果を紹介しながら、現代社会に潜む数多くの解決すべき課題に対して、日本の科学・学術研究がどのような役割を果たせるのかを検討します。

- 主催

- 大学共同利用機関協議会

一般社団法人大学共同利用研究教育アライアンス

- 後援

- 文部科学省

- 会場

- JAXA相模原キャンパス(神奈川県相模原市中央区由野台3-1-1)

オンライン同時配信(YouTube)