TOP > トピックス > トピックス > 2007年 > 観測ロケットS-520-23号機打上げ日程決まる!

![]()

観測ロケットS-520-23号機打上げ日程決まる!

高度300kmまでの中性・電離大気観測と気象・海洋現象の多波長撮影を目的とした観測ロケットS-520-23号機の打上げ実験は、下記日時に終了ました。

打上げ日時:2007年9月2日(日)19時20分(実験時間帯19時05分〜19時35分)[9月2日更新]

打上げ場所:内之浦宇宙空間観測所

実験内容

【高度300kmまでの中性・電離大気観測と気象・海洋現象の多波長撮影】

実験の目的

本実験は内之浦宇宙空間観測所から打ち上げる観測ロケット実験で次に述べる大きな2つの研究テーマから成り立っています。

1.中緯度熱圏の高度約100〜300kmの領域において中性大気と電離大気の運動を観測し、大気中の運動量輸送過程を解明する。

粒子間の衝突や電場を介した運動量の交換(輸送)は理論的には多くの研究がなされてきましたが、観測データに乏しく、検証がほとんど行われていません。また、中性−電離大気間のエネルギーのやり取りは多くの分野に関わる基本的かつ重要なテーマです。

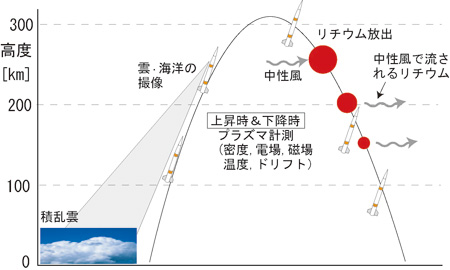

中性・電離大気観測はロケットの上昇時下降時を通じて行います。ロケットが頂点高度を通過した後に中性リチウムを放出し、その発光雲の形状の変化を地上(複数地点)から撮像することで、中性風の速度ベクトルを得ます。また、ロケット搭載計測器により直接得られるイオンドリフトや電子密度等の観測データを解析することで熱圏の大気・プラズマの相互作用によるダイナミクスを究明します。

- 新しいウィンドウが開きます発光雲の地上観測について(高知工科大学へのリンク)

2.高い高度(>100km)から液晶チューナブルフィルタを用いて積乱雲および海洋を多波長で撮影することによって、宇宙環境下での新しい観測手法の実証を行う。

液晶チューナブラルフィルタは、地球リモートセンシングあるいは惑星探査機用に実用化されれば今後の科学観測に大きな進展をもたらすと考えられます。例えば、異なる波長における雲映像の違いから水蒸気の分布や大気の流動について新たな知見が得られる事が期待できます。

液晶チューナブルフィルタを用いた積乱雲および海洋の特定領域の多波長撮影はCCDカメラがロケット打ち上げから約1分後に追尾ミラーの制御を開始し、約2分後に撮像を始めます。

実験の概要

本ロケット実験の目的は先に述べた高度300kmまでの中性・電離大気観測と気象・海洋現象の多波長撮影にありますが、これを達成するために、

- a.電離大気の運動の観測にあたっては、電離圏の擾乱(電子密度の粗密)を狙います。

- b.電波を利用した観測により、地上から電離圏状態のモニターが可能です。ロケット軌道付近で電離圏の活動が活発である事を確認した上で、ロケットの打上げを判断します。

ただし、悪天候でリチウム発光雲が地上から観測不可能な場合、打上げ条件は満たされないことになります。

このような条件下で多波長撮像のための液晶チューナブルフィルタ付きCCDカメラのほか、中性リチウム雲を生成する装置や、電場計測器など計10の測定器を搭載して打ち上げます。

S-520-23実験概要図 |

| 搭載器名 | 観測項目 | 担当 |

|---|---|---|

| リチウム放出器 | 中性風 | JAXA宇宙科学研究本部 |

| 熱的イオンエネルギー分析器 | イオンドリフト速度 | カナダ・カルガリー大学 |

| 電場・中波帯・長波帯電波測定器 | 電場、中波帯・長波帯電波 | 富山県立大学 |

| インピーダンスプローブ | 電子密度 | 東北大学 |

| プラズマ密度プローブ | 電子密度擾乱 | インド・PRL担当 |

| ラングミューアプローブ | 電子温度、電子密度 | JAXA宇宙科学研究本部 |

| 磁場計測器 | 磁場3成分 | 東海大学 |

| ビーコン送信機 | ロケット−地上間の全電子数 | 米国NPL、京都大学生存圏研究所 |

| 太陽センサー | 太陽方向 | 東海大学 |

| 液晶チューナブルフィルタ付CCDカメラ | 雲と海洋の多波長撮像 | 東北大学 |

| 搭載器名 | 観測項目 | 担当 |

|---|---|---|

| リチウム共鳴散乱光観測用イメージャ | リチウム雲の時間変化 | 高知工科大学、北海道大学 |

| GPS受信機 | 全電子数 | 京都大学 |

| イオノゾンデ | 電子密度プロファイル | 情報通信研究機構 |

| 全天大気光イメージャ | 大気光 | 名古屋大太陽地球環境研究所、情報通信研究機構、京都大学生存圏研究所 |

2007年8月13日