TOP > レポート&コラム > ISASコラム > きぼうの科学 > 第14回:地球の大気を診断する超伝導サブミリ波リム放射サウンダ

![]()

| (ISASニュース 2009年11月 No.344掲載) | ||

|

||

|

||

|

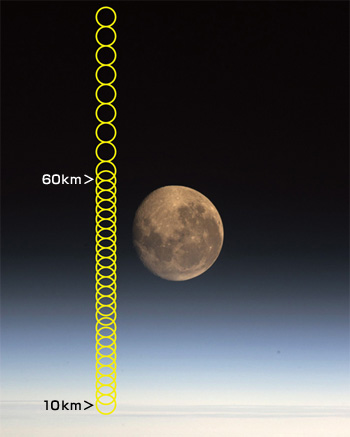

SMILESは、機械式冷凍機によって絶対温度4K(−269℃)に冷却した超伝導ミクサを使用した検出器により、大気分子の放出する微弱なサブミリ波を計測する地球大気観測センサです。検出器を極低温にまで冷却することで測定ノイズを極限まで抑え、装置の測定性能を向上させています。同じ測定原理を採っている既存の衛星観測センサと比べて、1桁以上高い観測性能を発揮することや、従来は測定が困難とされていた分子種のより精密な観測を行うことが期待されています。 また、SMILESの「L」が表す「リム」は、大気の縁(へり)方向を観測することを意味します。はるか彼方の地平線を見渡すことを思い浮かべていただくと、SMILESの観測のイメージがつかみやすいと思います(図2、3)。 |

||

|

||

|

||

|

SMILESの観測により研究を進めるべき地球大気科学の課題としては、無機塩素化学(大気オゾンの変動をとらえるための一酸化塩素(ClO)/塩化水素(HCl)比率・次亜塩素酸(HOCl)生成量、従来は観測が困難であったClOの背景値を把握するためのClO分布観測など)、臭素(Br)収支(成層圏オゾンの回復期における化学反応で重要な鍵となる)、人工衛星などで観測した成層圏・中間圏水素酸化物(HOx)の数密度が大気の光化学モデルによって再現できない問題への寄与などが挙げられ、オゾン化学を中心とした成層圏化学に重点を置いています。いわゆる「オゾン層問題」への取り組みが多くを占めているわけです。 オゾン層問題というと、とかく地球温暖化問題の陰に隠れてしまい、すでに解決した「過去の環境問題」ととらえられがちです。しかしながら、現在でも大気中のオゾンにかかわる化学過程などには不確定な部分があり、また回復に向かっているというオゾン層の動向予測についても諸説が分かれている状況です。また、オゾン層の増減と温暖化の進行は相互に影響し合っていると考えられることから、オゾン層破壊や温暖化といった要素を個別の環境問題としてとらえるだけでなく、全体として総合的に地球大気を考えていくことが重要です。 したがって、地球大気にかかわる諸問題の解明に貢献する意味で、現在でもSMILESの観測の意義は大きいと考えられます。 SMILESは、この後約1ヶ月にわたって各部の機能確認を行った後、定常観測に移行する予定です。定常観測においては、ISSの1周回当たり約100点、1日当たりでは約1600点(ただし、ISSの運用制約がまったくない場合)の観測データを取得する見込みです。 観測データを処理することで、オゾンをはじめとした10種類ほどの大気微量分子の分布をとらえ、前述のような地球大気科学の解明に貢献することが期待できます。 |