TOP > レポート&コラム > ISASコラム > きぼうの科学 > 第10回:「きぼう」完成!船外実験プラットフォーム利用、開始!!

![]()

| (ISASニュース 2009年7月 No.340掲載) | ||

|

||

|

||

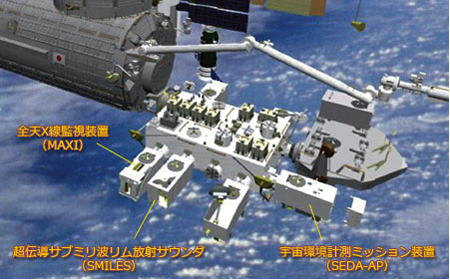

| 一方で、ISSは多目的の超大型施設であるため、制約となる事項もあります。船外実験プラットフォームは、ISSの外部施設として観測ミッションへの適応が期待されますが、専用の衛星とは異なり、特に軌道・姿勢・視野などには配慮を要します。船外実験プラットフォームからの観測視野は、ISSの要素自体によりかなり遮られます。特に太陽を指向して周回ごとにトラスを軸に回転する太陽電池アレイは、大きな遮蔽物であり、取り付け点・視線方向ごとに視野解析を行い、取り付け位置の最適化を図る必要があります。 ISSの軌道傾斜角は51.6度であり、極域の地球観測は不可能です。例えば、地球大気観測ミッションであるSMILES(超伝導サブミリ波リム放射サウンダ)では、視野を進行方向左側に傾けることにより、南半球側をあきらめ北半球側の高緯度の観測範囲を稼ぐ、という工夫をしています。また、ISSの軌道・姿勢の制御は、微小重力環境への擾乱を招くため、常時、精度よく行われるという運用はされません。そのため、姿勢・軌道変動は単独の観測衛星よりかなり悪いものとなっています。例えば、軌道高度は350〜450kmの範囲で変動し、標準的な姿勢からのずれは、各軸±15〜20度です。そのほか、変動レート、配信姿勢情報の精度なども含めてミッションを計画する必要があります。実際、天体・地球観測ミッションであるMAXI(全天X線監視装置)とSMILESでは、自前の姿勢決定装置を搭載しています。 |

||

|

||

| ISS周辺は、構造物からのアウトガス、船内からのベント・リーク、ISS自身や往還機のスラスタからのプルームなど、数々の汚染源があります。特に、光学部品、冷却デバイスなど汚染が致命的なダメージにつながる構成品を含むミッションは、何らかの付加的対策を設けることも考慮する必要があります。 JAXAでは、上述のようなISSの制約を回避しつつ、船外実験プラットフォームの特徴を最大限に活かした数々の利用計画を進めています。日本の第1期利用の3ミッション、すなわち船外実験プラットフォームと同時に7月に打ち上げられるMAXI、SEDA-AP(宇宙環境計測ミッション装置)および9月打上げ予定のSMILESについては、来月号以降、本連載で、順次詳しく紹介されます。乞うご期待! また、それらに引き続く第2期利用として、超高層大気や高エネルギー宇宙線の観測、展開構造やロボティクスの技術実証の計画を進めています。 |