TOP > レポート&コラム > ISASコラム > きぼうの科学 > 第7回:初のライフサイエンス実験宇宙放射線が生物にどのような影響を与えるのか

![]()

| (ISASニュース 2009年2月 No.335掲載) | |||

|

|||

|

|||

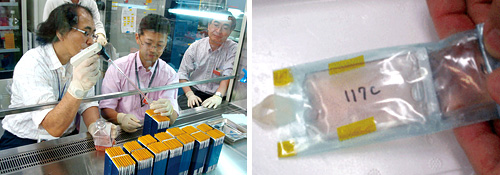

| LOHは、宇宙放射線による遺伝的影響を高感度に検出する実験です。このテーマでは、LOH(Loss of Heterozygosity:ヘテロ接合性の喪失)という現象を利用して、遺伝子の変異を高感度で検出する系を使います。生物は一般に、両親から1セットずつの染色体を受け継ぐため、細胞内に2セットの染色体を持っています。すなわち、同じ染色体が2本あることになりますが、ある一つの対立遺伝子に着目した場合、一方の染色体には正常型の遺伝子が、もう一方には変異型の遺伝子が存在するというように、2本の染色体で遺伝子の型が違うことがあります。この状態をヘテロといいます。ここで、例えば放射線の影響で正常型の遺伝子が変異してしまうと、両方とも変異型になります。これをLOHといいます。今回の実験ではTK(チミジンキナーゼ)遺伝子をヘテロに持った培養細胞を実験材料とし、TK遺伝子にLOHが起こった細胞のみ増殖する培養系を用いることで、宇宙放射線により遺伝的変化が起こる頻度を正確に求めようとしています。今回得られたデータは、長期宇宙滞在における遺伝的影響を評価するための重要な基礎データになると期待されています。 ところで、宇宙におけるライフサイエンス実験は地上の実験とは違い、さまざまな工夫が必要になります。例えば「宇宙環境の影響」を調べるといったとき、そのまま宇宙で培養実験を行うと、地上と違った現象が起こってもそれが宇宙放射線と微小重力のどちらの影響なのか分かりません。そこで、CBEFに遠心機を搭載して地上の1Gと同じ重力環境をつくり、微小重力環境と1G環境の両方で細胞培養を行い、結果を比較することで、地上と違った現象が宇宙放射線と微小重力のどちらの影響なのかを特定できるようにしています。 また、ISSへの輸送機会が限られているため、サンプルはおよそ3ヶ月間宇宙にとどまります。このような長期間、培養細胞を維持するのは非常に困難です。そこで、培養細胞を凍結状態で打ち上げ、実験直前に解凍し、培養が終わったら培養液に凍害保護剤を混合して凍結させ、地上に回収することにしました。ただし、微小重力環境で2つの液体を混合するのは困難が伴います。そのために宇宙実験用の特殊な培養バッグを開発しました。培養バッグを2つのパーテーションに分け、一方には細胞と培養液、もう一方には凍害保護剤を入れて培養します。培養後、片方のパーテーションに圧力を加えると仕切りが破れ、2液が混合される仕組みになっています。このようなたくさんの工夫が集積され、多くの人の努力により実験サンプルや実験道具が「きぼう」にすべてそろい、実験に供されるのを待っています。 どうぞ、この2テーマの成果にご期待ください。 |