TOP > レポート&コラム > ISASコラム > 科学観測気球 大空へ > 第1回 宇宙研の大気球プロジェクト

![]()

第1回 |

|

| (ISASニュース 2002年9月 No.258掲載) |

|

宇宙科学研究所気球工学部門は、科学観測および宇宙工学実験を行うための飛翔体の1つである気球システムの研究・開発を行っています。その研究は、気球本体、放球方式、飛翔・追跡・受信システム、観測器・気球の回収システム、テレメータ・コマンド等の基本搭載機器の開発と多岐に渡っています。

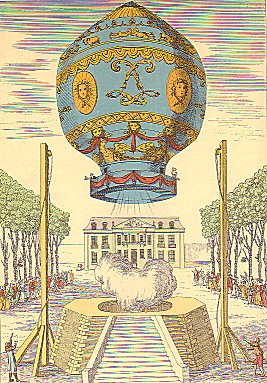

世界で初めて気球をあげるのに成功したのは、モンゴルフィエ兄弟で1783年6月4日とされています。その気球は、直径約11m、体積750m3で、薄い麻布に紙を裏打ちして作られ、高度1,950mまで上昇したとのことです。今で言う熱気球でした。(図1)

|

1945年頃になるとプラスチックフィルムが工業生産化できるようになり、アメリカを中心に大型科学観測用気球の組織的研究が始まりました。日本でのプラスチック気球による科学観測は、1954年に容積500m3の気球に原子核乾板を搭載し宇宙線の観測を目的に鳥取県米子市から放球されたのが始まりでした。

1965年東京大学宇宙航空研究所に大気球専門委員会が設けられ、取り扱うべき大気球事業の内容と気球部門の役割が検討され、これまで全国の研究所および大学で行われていた気球実験を統合した本格的な科学観測が始まりました。その委員会では軽量で高々度まで上がる気球システムを開発し、多分野の科学観測を可能にしていく、という方針が立てられました。1966年から気球工学部門が中心になって基礎的な技術開発に着手すると共に、同年より気球実験を開始しました。科学観測の計画は、全国の研究者からの公募をもとに、大気球専門委員会で年度ごとの観測実行計画を審議決定し、気球工学部門が中心になって、それを実行するという体制が作られ、この体制が今日まで続いています。1966年の気球実験は茨城県大洋村において行われ、この大洋村では2年間、次いで福島県の原町市で3年間実験を行いましたが、どちらの実験場も仮設のものでありました。大気球観測事業を本格化するためには、恒久基地が必要不可欠でありましたが、1971年に岩手県気仙郡三陸町に三陸大気球観測所が建設されました。以後、大気球観測事業は大きく発展していくこととなりました。

1965年から1978年までは、気球の大型化が進められ、容積20,000m3の気球までの飛翔に成功しています。また、三陸に移ってからは、ブーメラン気球、リレー気球、衛星中継気球等の長時間飛翔の技術が大きく発展しました。2001年迄の総放球数は510機を数え、うち三陸大気球観測所から放球された気球の数は357機に達しています。この間、国際協力による気球観測も初期の頃から、さまざまな規模で行われてきました。日本での気球および観測技術の進歩、蓄積が国外での観測計画を可能にし、10カ国以上との国際協力が行われています。国際協力の中の特記事業としては、宇宙空間観測所から東支那海を越え、中国へ向けて気球を飛ばした「日中大洋横断気球」があります。また、宇宙科学研究所の着想と技術のもと国立極地研究所において実現した「南極周回気球(PPB)」では1ヶ月以上におよぶ長時間観測が行われました。

1990年より10kg程度の観測器を50kmを越える高々度まで飛翔させることを目的に、気球フィルム、気球製作用バンドシラー、放球方式、基本搭載機器の軽量化等の研究が進められ、超薄膜型高々度気球の開発に成功しました。2002年には世界で初めて開発した厚さ3.4μmのポリエチレンフィルムを用い、容積60,000m3の気球を製作し、高度53kmまでの飛翔に成功しました。この高度は、30年ぶりに世界最高高度51.8kmを更新することとなりました。(図2)

|

また、日没になっても気球高度を一定に保つために、気球内に圧力をかけたスーパープレッシャー気球の理論的解析およびテスト飛翔実験も行われ、将来、軽量で数ヶ月程度の長時間観測が可能な気球の開発・研究も進められています。また、衛星科学観測の中には、気球実験を経て衛星実験への道に発展している観測項目も数多くあります。

さらに、気球実験が貢献していることの1つとして若い科学者の育成があります。今日次々と新しい観測テーマが若い科学者から提案され、観測の立案から実施までのハード・ソフトの両面における勉強を通して、1つの科学観測を為し遂げるといった教育面でも、大いに気球という飛翔体が利用されてきました。今後10回に渡り、気球の連載が計画されていますが、各専門分野での興味深い話が連載されることと思っています。

(山上 隆正)