|

|

第7回

水星の超真空大気の生成

宇宙プラズマ研究系 吉 川 一 朗

教科書によると,「水星には希薄な大気がある」と書いてある。どれくらい希薄かというと,地球の1兆分の1程度と考えられている。いろいろな仮定を用いて計算すると,1cm3当たりの原子や分子の個数は10万個程度になる。一方,私たちが一般的に「真空」と呼ばれる環境で実験を行うときは,1cm3当たり1000億個もの原子や分子が存在する。つまり,言葉の使い方からいえば,水星周辺にあるものは「大気」ではなく,真空を超えた超真空大気なのである。

水星の大気観測のはじまり

この水星の極希薄な「大気」が発見されたのは,1974年に水星に接近したアメリカの探査機マリナー10号によってである。この探査以前の地上観測では,水星の周りには地球や金星に豊富に含まれる二酸化炭素は存在しないことが明らかにされていた。そのため,水星探査機による大気の観測では,地球型惑星に固有に含まれるアルゴンやネオンなどの希ガスと呼ばれる成分と,太陽に起源を持つ電荷を持った水素やヘリウム粒子(太陽風)の検出に重点が置かれた。探査の結果,水素とヘリウムだけが観測され,地球型惑星固有の大気(希ガス)は見つからなかった。当時の研究者たちは,水星は太陽に近く,小さい惑星なので,惑星から生成された大気は吹き飛ばされてなくなってしまったのであろうと考えた。

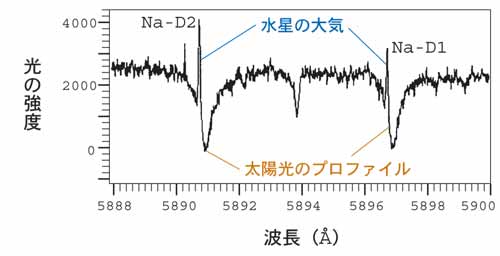

しかし1980年代に入ると,思わぬ発見が生まれた。PotterとMorganという研究者は当時盛んに開発が行われていた地上大型望遠鏡を使って,太陽と地球の大気に関する研究を行っていた。彼らの研究は水星とは無縁のものだったが,ひょんなきっかけから水星に望遠鏡を向けてみると,その方角からナトリウムの固有の輝線が発せられていることに気付いた(図1)。

|

|---|

| 図1 地上の望遠鏡と分光器による水星大気の観測。Ring Effectという現象を研究するため,PotterとMorganは太陽光プロファイルの谷の部分を観察していた。そのとき,水星からの2つのピーク(Na-D1とNa-D2)を見つけた。 |

|---|

BepiColomboでナトリウム大気の成因に迫る

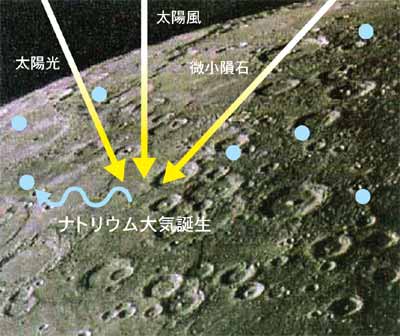

さて,ナトリウム大気がどうして存在しているのか? 実は分かっていないのである。水星表面の岩石との相互作用で生成されたことは世界中の科学者の中でも意見がほぼ一致しているが,ナトリウムを放出するメカニズムが分からない。太陽光照射によって放出されたとされる説,太陽風の照射がその主な原因とする説,微小隕石(いんせき)の落下により岩石が気化するのが原因であるなど学説はいろいろとある(図2)。しかし,いずれの説も十分な根拠がなく想像の域を出ない。

|

|---|

| 図2 岩石に含まれるナトリウムがガス化する様子。要因は,太陽光,太陽風(太陽から吹いている電荷を持った粒子の流れ),または微小隕石の落下によるものと考えられている。 |

|---|

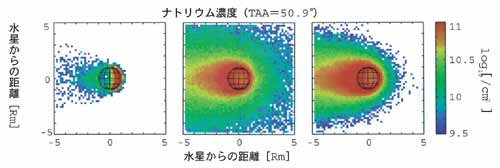

日本の研究者たちは,この成因を突き止めようと研究を重ねてきた。その結果,この大気を生み出す成因の違いで水星周辺のナトリウム大気密度の分布に違いを生じることが見いだされた。図3はそれぞれ,太陽光,太陽風,微小隕石が原因で大気が生成したと考えた場合の大気分布予想結果である。つまり,水星周辺に漂うナトリウム大気の分布が分かれば,これらの計算結果と照らし合わせることでナトリウム大気が発生する原因が分かると考えている。日本の科学者たちは,ナトリウム大気を写真に収めることをBepiColombo計画で実現しようとしている。

|

|---|

図3 仮定される大気の成因ごとに計算したナトリウムの分布

左 太陽光によると仮定した場合

中 太陽風によると仮定した場合

右 微小隕石の落下によると仮定した場合

(東北大学惑星プラズマ・大気研究センター提供) |

|---|

(よしかわ・いちろう)

|

ISASニュース 2004.4 No.277

ISASニュース 2004.4 No.277

ISASニュース 2004.4 No.277

ISASニュース 2004.4 No.277