| - Home page |

| - No.231 目次 |

| - 研究紹介 |

| - お知らせ |

| + ISAS事情 |

| - 宇宙を探る |

| - 東奔西走 |

| - 惑星探査のテクノロジー |

| - いも焼酎 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

| 用語解説 |

| ピギーバックミッション |

(安部隆士)

|

|

|---|

|

|

|---|

|

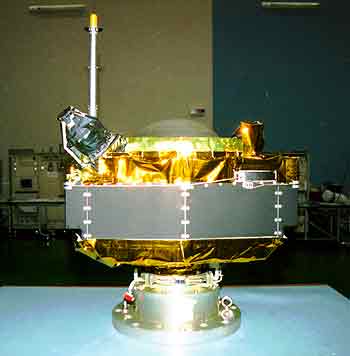

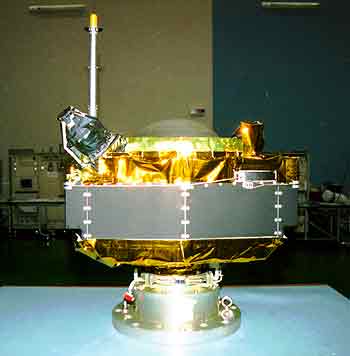

★DASH実験

(安部隆士)

|

|

|

|---|

|

★宇宙研ビデオ「“のぞみ”と惑星探査」がTEPIA奨励賞受賞!

宇宙科学研究所および(財)宇宙科学振興会によるビデオシリーズ第8巻の「“のぞみ”と惑星探査」が,(財)機械産業記念事業財団が主催し,通商産業省・(社)経済団体連合会・(社)映像文化製作者連盟が後援する第10回TEPIAハイテク・ビデオ・コンクールにおいて奨励賞を受賞しました。火星探査機「のぞみ」を例に,惑星探査の歴史,軌道計画,探査機の構成について,実写フィルムやコンピュータ・グラフィックスなどを使って分かりやすく紹介したビデオで,ハイテク映像の質的向上を目的としたコンクールにおいて,165作品の中から選ばれたことは宇宙研にとって大変喜ばしいことです。4月14日に行われた表彰式では,1つの作品を完成させるために,いかに多くの方の力が必要かということを思い出しました。製作にあたられた日本テレビビデオと製作委員の方々に感謝致します。 (山川 宏・周東三和子)

|

|

|

|---|

|

★ペネトレータ貫入試験

LUNAR-A搭載ペネトレータのクラック対策確認のための貫入試験が,5月3日から18日迄の間,アメリカ ニューメキシコ州のサンディア国立研究所(SNL)の施設を借用して実施された。1998年12月に同施設で実施された認定試験で発見されたポッティング材料中のクラック問題に関しては,所内にポッティング検討委員会が設置され,所外の専門家に出席していただき約1年の間,多方面から検討し各種基礎実験を経て今回の貫入実験に至ったものである。試験は,試験条件出しのためのダミープローブを使用した貫入試験を含め,計5回実施された。 現地での簡易チェックで判断する限り,ポッティング材に対する改善策は有効であったと考えているが,供試体を日本に輸送後分解して詳細に検討を加える予定である。試験期間中,ニューメキシコ州は連日35度近い猛暑が続き,北部のロスアラモス近郊他数箇所で山火事が発生して連日テレビで中継されていた。湿度は10%程度のため,日陰に入ると少しは楽であるが,日本からの出張者は,貫入試験後,砂というよりは灰まみれになりながら,アメリカ側の技術者といっしょに供試体の掘り出し作業を行った。 今後,分解後の詳細な検討を経て次のステップへ進むが,関係各位の更なる御協力を御願いする次第である。 (中島 俊)

|

|

|

|---|

|

★IPCコンファレンスに出席して

5月15日〜17日の3日間,ワシントンでIPC(International PartnershipConference; NASAが宇宙科学関連機関から2〜3名の代表を招いて行った会議)があった。出席したのはブラジルやデンマークを含む18ヵ国の宇宙科学関連機関の代表とNASA,ESAである。これまで,宇宙科学の実施機関の国際組織としては,NASA,ESA,IKIとISASで構成されるIACGが中心的なものであったが,NASAのリーダーシップのもとに宇宙科学実施機関の再編ともとられかねない会合であり,どのような進展になるかやや気にしながら出席した。冒頭と最終日にNASAがアメリカの国際協力のポリシィについて説明し,各国がそれぞれの国の状況を説明して会議は終わった。会議としての結論めいたものは何も無かったが,NASAとの2国間協力はこの後一層進むだろうとの予感を持った。20近い国の代表が示すOHPはそれぞれに特徴のある色使いが見られる。イタリヤの抜けるような明るさ,ハンガリーのくすんだ深い色使いと妙なところに感心しながらそれぞれの国の事情を聞いていた。宇宙科学に対するそれぞれの国の取り組みや問題意識もOHPに現れる色使いと同じようにそれぞれの国の歴史を背負った微妙な差があるのだろう。来るべき新しい世紀の宇宙科学がそれぞれの国や地域の色合いを保ちながら協力して大きく発展していくにはどのような国際的な枠組みが必要なのだろうか。いささか,考え込まされる会合であった。 (鶴田浩一郎)

|

|

|

|---|

|

★宇宙インフラ研究会ワークショップ開催

標記ワークショップが,5月18,19日に,つくば国際会議場で,延べ560人の参加者を得て開かれました。「宇宙インフラ研究会」というのは,初耳の方も多いかも知れません。1999年の5月に,宇宙関連の4機関(宇宙科学研究所,宇宙開発事業団,航空宇宙技術研究所,通信総合研究所)の有志が中心になり,全国の大学,研究所,企業の方々も参加して構成した研究会です。目的は,日本の宇宙開発の方向とそれを支える技術開発戦略を議論することにあります。技術分野別に,12のワーキンググループ,および5つの宇宙開発ビジョングループが構成され,300人余りの人達が,活発な活動を行ってきました。この会の特徴は,メンバーがある特定の組織の代表としてではなく,有志として参加するため,個人的に自由な発言が可能なことです。 1999年の12月に中間報告会を行い,今回はその後の活動を中心に,「宇宙物語」というメインテーマのもとに,報告と討論が行われました。 初日は,宇宙研の松尾所長の挨拶に始り,招待講演として,ESA(ヨーロッパ宇宙機関)の戦略・技術評価局長Jean-Jacques Dordain氏によるヨーロッパの宇宙開発戦略の紹介および,特別講演として,ノンフィクション作家の中野不二男氏による,巧みな民族学的比喩を用いた日本の宇宙開発への提言が,聴衆を魅了しました。 その後,5つのビジョングループによる異なる視点からの日本の宇宙開発シナリオの提言,有識者によるパネル討論,翌日は,12のワーキンググループの各宇宙技術の発表,「あなたと創る宇宙物語」と題してフロアーを含めたフリーディスカッションと続きました。全体を通して,聴衆の発言も活発で,宇宙開発の将来につき白熱した議論が続き,参加者を飽きさせない2日間となりました。 (中谷一郎)

|

|

|---|