No.190

1997.1

No.190 |

|

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| - 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

丂偦偙偱丆擸傫偩嫇偘嬪丆昞婰柤徧偵側偭偨傕偺偱偁傝丆乽敇業晹晹暘儌僨儖晹乿偲丆乽婥憡惉挿婎慴幚尡憰抲乿偲偐傜峔惉偝傟偰偄傞丅

丂幚尡偺撪梕傪徯夘偡傞偲丆

區丂棳懱儖乕僾偵傛傞擬惂屼丆

卂丂憰抲岎姺婡峔丆

卄丂旝彫廳椡寁應丆

卆丂梫慺嵽椏敇業幚尡

偺4幚尡偐傜峔惉偝傟偰偄偰丆憰抲椶偺惓忢摦嶌偑妋擣偝傟偨丅

丂偄偢傟傕丆俰俤俵敇業晹偺愝寁丒夝愅庤朄偺懨摉惈傪妋擣偡傞幚尡偱偁傝丆棳懱儖乕僾擬惂屼偼戝梕検擬堏憲傪栚揑偲偟偰偍傝丆帺摦幵偺僄儞僕儞偵偍偗傞悈椻曽幃偺嵦梡偲摨條偺敪憐傪峴偭偰偄傞丅

丂憰抲岎姺婡峔偼丆婳摴忋偱偺幚尡儐僯僢僩偺岎姺傪憐掕偟偨丆婡夿揑寢崌儊僇僯僘儉媦傃揹婥揑愙懕僐僱僋僞丆棳懱儖乕僾梡塼懱僐僱僋僞偺暘棧丒寢崌偺婡擻妋擣/庻柦昡壙傪峴偆傕偺偱偁傞丅崱偵側偭偰巚偊偽丆嶌摦忬嫷偺夋憸傪庢摼偡傟偽丆傕偭偲幚尡偵壺傪揧偊傜傟偨偲峫偊傞丅

丂旝彫廳椡寁應偼丆棳懱儖乕僾偱偺忥棎偑丆屻弎偺僟僀儎儌儞僪惗惉偵埆塭嬁傪媦傏偝側偄偙偲傪妋擣偡傞傕偺偱丆峔懱偺尭悐摿惈偺昡壙寢壥傪尒偰丆埨怱偡傞帠偑弌棃偨丅

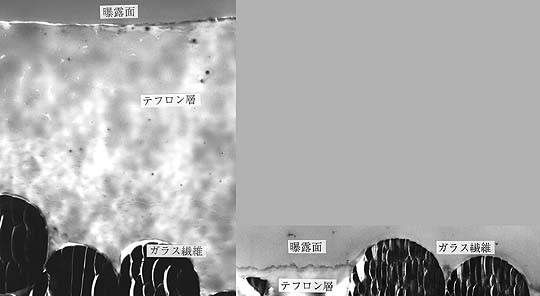

丂梫慺嵽椏敇業幚尡偼丆懴娐嫬惈偑桳傞嵽椏傪慖戰偟偰偄傞偺偱丆楎壔摿惈偑梊應偲堎側傞偲崲傞偲偙傠偩偭偨偑丆椙岲側寢壥偑摼傜傟偨丅摿昅偡傋偒傕偺偲偟偰丆擬惂屼嵽偱梡偄傜傟傞丆僥僼儘儞娷怹僈儔僗慇堐僋儘僗偺尨巕忬巁慺偵傛傞怹怘偑偁偭偨丅昞憌偺僥僼儘儞偑丆栺敿擭娫偺塅拡娐嫬偱傎傏徚柵偟偰丆僈儔僗慇堐偑業弌偟偰偄偨丅恾31偵懪忋偘慜(嵍)偲夞廂屻(塃)偲偺帋椏偺抐柺偺斾妑傪帵偡丅業弌偟偨僈儔僗慇堐偼丆曻幩慄摍偵傛傝拝怓偡傞偺偱丆懢梲岝媧廂棪偑憹壛偡傞丅廬偭偰丆擬愝寁偵偍偄偰偼丆弶婜抣偲庻柦枛婜偺椉曽偱丆忦審傪枮偨偡帠傪妋擣偡傞昁梫偑偁傞丅

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| - 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

區丂僷儔儊乕僞傪怳偭偨帪偺丆旝彫廳椡壓偱偺僾儔僘儅敪岝偺忬懺娤嶡

卂丂婓敄棳懱偱偺捈棳僾儔僘儅朄偵傛傞僟僀儎儌儞僪偺敄枌惗惉幚尡

丂僾儔僘儅敪岝偺忬懺娤嶡偱偼丆僷儔儊乕僞傪怳偭偨幚尡傪娤嶡梡揹嬌偑儃儘儃儘偵側傞傑偱孞傝曉偟丆埨掕偟偨僾儔僘儅敪岝偺娤嶡傪峴偭偨丅娤嶡寢壥偼丆揹巕僗僠儖僇儊儔偵婰榐偟偨偑丆偙傟偵偮偄偰偼丆夋憸揱憲傕峴偆傋偒偩偭偨偲峫偊偰偄傞丅

丂僟僀儎儌儞僪惗惉偵偍偄偰偼丆惗惉梡揹嬌偵恾32偵帵偡條偵敄枌偺惉挿偑擣傔傜傟偨丅傕偟丆曮忺梡僟僀儎儌儞僪偑僓僋僓僋偲弌棃偨擔偵偼丆幮夛揑偵丆傕偺偡偛偄崿棎偑婲偒偨偙偲偱偁傠偟丆偺傫傃傝偲丆偙偺婰帠傪彂偄偰偼嫃傜傟側偐偭偨帠偱偁傠偆丅

(晲堜丂枮丆塅拡奐敪帠嬈抍)

|

|

|

|---|

|

|---|