No.190

1997.1

No.190 |

|

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| + 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

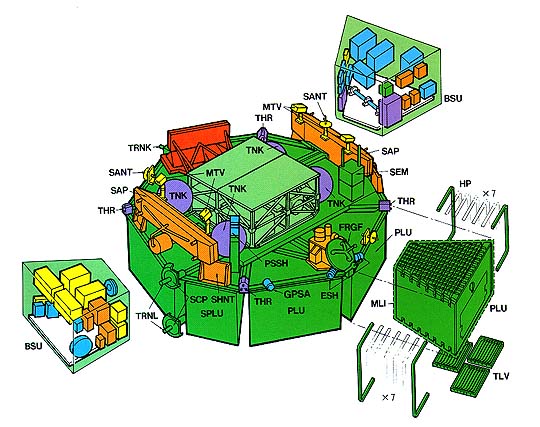

丂1983擭偵塅拡尋偵乽彫宆塅拡僾儔僢僩僼僅乕儉(俽俥倀)儚乕僉儞僌僌儖乕僾乿偑愝抲偝傟愝寁偑巒傑偭偨丅弶婜偺愝寁慡廳検偼俁僩儞(俫-厾懪忋偘帪偼3,850哃)偱丆乽俁僩儞偱傕彫宆側偺丠乿偲傛偔暦偐傟偨丅摉帪偼丆暷崙僗儁乕僗僀儞僟僗僩儕乕幮丆僼儔儞僗俠俶俤俽/儅僩儔幮偺俽俷俴俙俼俬俽側偳俆乣10僩儞媺偺僾儔僢僩僼僅乕儉峔憐偑傂偟傔偄偰偄偨偺偱丆懡彮婥偑傂偗偰乽彫宆乿傪晅偗偨傛偆側婥偑偡傞丅傑偨丆弶婜峔憐偱偼僗儁乕僗僔儍僩儖偱懪偪忋偘偰曻弌偟偨屻丆栺堦廡娫僔儍僩儖廃曈偱幚尡傪峴偄丆摨偠僔儍僩儖偱夞廂偟偰抧忋偵栠傞曽幃偱偁偭偨丅偦偺屻1986擭偵懪忋偘偵偼俫-厾傪巊梡偡傞偙偲丆89擭偵偼婥徾塹惎傂傑傢傝俆崋偲偺擇廳懪忋偘偑寛傑偭偨丅偦偺偨傔俽俥倀偼搳擖崅搙栺300咹偐傜塣梡崅搙栺500咹偵帺椡偱払偡傞偙偲偵側偭偨丅偙偺婳摴忋徃偲僗儁乕僗僔儍僩儖偲偺儔儞僨僽(壓崀)偺偨傔丆婳摴曄姺梡悇恑宯(俷俠俿)偑憰旛偝傟丆650哃偺僸僪儔僕儞偑搵嵹偝傟偨丅

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| + 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

丂懢梲揹抮僷僪儖(俽俙俹)偵娭偟偰偼弶婜偵偼洜晽宆傾儗僀傕岓曗偱偁偭偨偑丆懁柺偵晅偗傞偲傾僋僙僗僷僱儖傪嵡偖丆恾侾偺忋柺偵忔偣傞偲岤傒傪憹傗偡丆側偳偺棟桼偐傜慖偽傟側偐偭偨丅敄枌宆傾儗僀偵偡傟偽丆岤偝傪偲傜偸偽偐傝偐丆20哃/kW(嬱摦晹傪彍偔)偲偄偆寉検壔偺嵟愭抂傪峴偔偲偄偆枺椡偑偁偭偨丅奐敪弶婜偵採彞偟偨僾儔僢僩僼僅乕儉奐敪怱摼偵丆乽僐傾僔僗僥儉(僶僗宯)偵僴僀僥僋偼梡偄側偄丏僴僀僥僋偼幚尡偲偟偰乿偲偄偆堦忦偑偁偭偨丅尵偄栿偼偲傕偐偔峈偟擄偄傕偺偑偁傝丆俽俙俹偼俽俥倀僐傾僔僗僥儉偱桞堦偺怴婯奐敪偺崁栚偲側偭偨丅堦梼偺挿偝偼栺10m丆暆2.4m丆慡弌椡偼3.0kW偱丆幚尡梡偲偟偰850倂偑嫙媼偝傟偨丅

丂丂昞侾. 俽俥倀偺惈擻幚愌奣梫

| 婳摴崅搙 | 懪忋偘暘棧帪 | 330咹 |

|---|---|---|

| 幚尡塣梡奐巒帪 | 486咹 | |

| 夞廂帪 | 472咹 | |

| 婳摴孹幬妏 | 28.5搙 | |

| 宍忬悺朄 | 杮懱 | .46m(捈宎)亊2.80m(崅偝) |

| 懢梲揹抮僷僪儖 | 24.4m(揥奐帪)亊2.40m(暆) | |

| 廳検 | 懪忋偘帪 | 3850哃 |

| 夞廂帪 | 3500哃 | |

| 揹椡 | 敪惗揹椡 | 3.0kW |

| 幚尡梡 | 850W | |

| 巔惃惂屼 | 懢梲巜岦丆嶰幉巔惃惂屼 | |

| 捠怣 | S僶儞僪 | |

| 懳抧忋 | 侾kbps丆16kbps丆128kbps | |

| 懳僔儍僩儖 | 侾kbps | |

| 儗僐乕僟乕梕検 | 係M價僢僩亄80M價僢僩 | |

| 旝彫廳椡娐嫬 | 抧忋偺10,000暘偺侾埲壓 | |

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| + 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

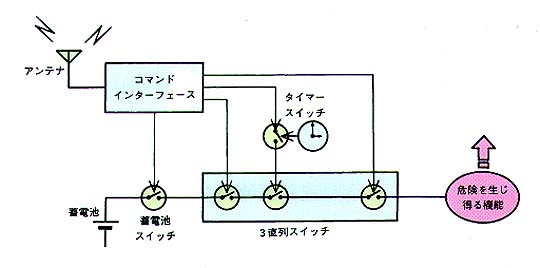

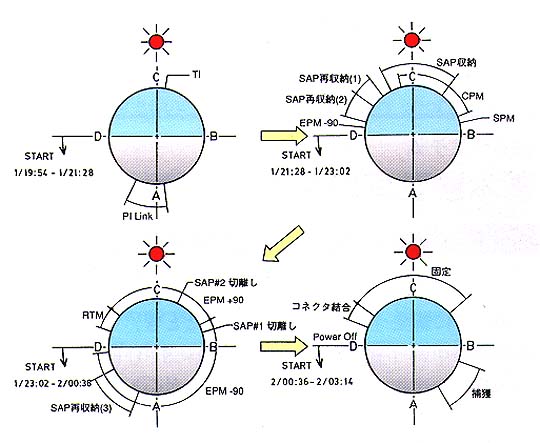

恾俁. 俶俙俽俙埨慡惈懳墳偺椺丂僞僀儅乕偵傛傞俼俥僐儅儞僪庴怣慾巭

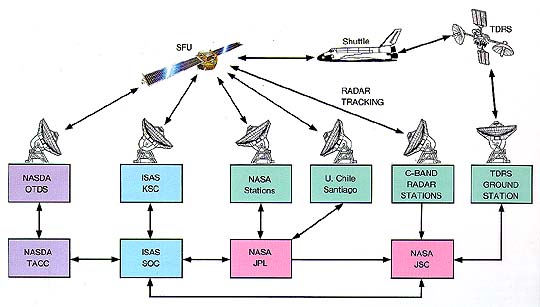

丂抧忋嬊僱僢僩儚乕僋傪恾係偵帵偡丅幁帣搰塅拡嬻娫娤應強(俲俽俠)/憡柾尨塣梡僙儞僞乕(俽俷俠)傪庡嬊偲偟丆俶俙俽俢俙偺壂撽捛愓娗惂嬊(俷俿俢俽)/拞墰捛愓娗惂強(俿俙俠俠)偺僶僢僋傾僢僾丆懪忋偘偲夞廂帪暲傃偵塅拡愒奜慄朷墦嬀(俬俼俿俽)塣梡帪偵偼俶俙俽俙偺怺塅拡扵嵏僱僢僩儚乕僋(俢俽俶)偲僠儕戝妛僒儞僠儍僑嬊偺巟墖傪摼偨丅僔儍僩儖偑俽俥倀偵愙嬤偡傞嬤愙塣梡帪偵偼丆俽俥倀塣梡娗惂尃傪俶俙俽俙偵搉偟丆偡傋偰偺僐儅儞僪偼僔儍僩儖偐傜敪峴偝傟傞偲偄偆椆夝偺傕偲偵俽俷俠偺弶婜愝寁偑恑傔傜傟偨丅偲偙傠偑偐側傝偁偲偺抜奒偱丆俽俷俠偱偺僐儅儞僪敪峴婡擻傪捛壛偡傞偙偲偵側偭偨丅偦偺偍堿偱丆憡柾尨敪峴偺僐儅儞僪偑僔儍僩儖宱桼偱幚峴偝傟傞條巕偑丆俶俙俽俙偑攝怣偡傞塮憸偱曻憲偝傟丆僒僈儈僴儔偺柤偑堦桇擔杮丆傾儊儕僇拞偵抦傟搉偭偨丅

恾係. 俽俥倀塣梡娗惂抧忋嬊栐

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| + 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

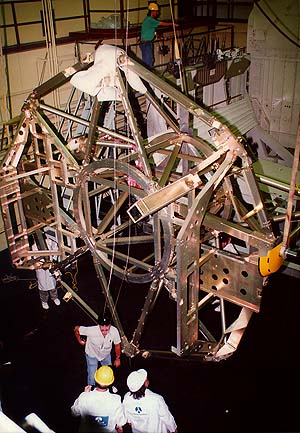

恾俇. 僐儞僥僫偵擺傑傝丆塯偒慏偵傛傝夃儢塝傪恑傓

俽俥倀僼儔僀僩儌僨儖(倀俽俤俥採嫙)

丂庬巕搰斃擖屻偺揹婥惈擻帋尡偼扲乆偲恑傫偩偑丆擭枛偐傜1995擭偺擭巒偵偐偗偰悇恑宯晄嬶崌偑憡師偓丆尰応傕屻曽巟墖傕嬞挘偵柧偗曢傟丆昅愩偵恠偔偟擄偄嬯楯傪枴傢偭偨丅偄偢傟夵傔偰昅傪偲傞偲偟偰丆偙偙偱偼怗傟偢偵偍偙偆丅変偑崙弶偺夞廂宆塹惎俽俥倀偺懪忋偘偼丆傂傑傢傝俆崋(俧俵俽-俆)偲偺弶偺俫-厾擇廳懪忋偘丆弶偺俁寧懪忋偘偲丆弶傕偺偯偔偟偲側偭偨丅暯惉俈擭俁寧18擔17帪01暘丆恾俈偺擛偔俫-厾-俁崋婡偼俽俥倀偲俧俵俽-俆傪忔偣丆撥揤傪偮偄偰旘傃棫偪丆傑偨偨偔娫偵塤偺拞偵徚偊偨丅懪忋偘娗惂僙儞僞撪偼椉塹惎偺婳摴搳擖傑偱偼偟傫偲惷傑傝偐偊偭偰偄偨偑丆惓偟偔婳摴偵(俽俥倀偼崅搙330咹偵)搳擖偝傟偨偲曬偤傜傟傞傗娊惡偱桸偄偨丅婰幰敪昞傪廔偊偰丆懪忋偘堅楯夛偵弌惾偟偨愜傝丆懢梲曔懆丆懢梲揹抮僷僪儖偺揥奐偲傕偵惉岟偺曬傪暦偒埨揼偟偨丅

恾俈. 俫-厾帋尡俁崋婡偵傛傞俽俥倀懪忋偘(俶俙俽俢俙採嫙)

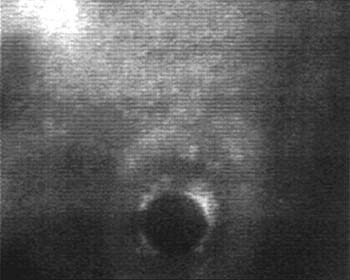

丂婣嫗屻侾擔抲偄偰丆俁寧20擔偵偼抧壓揝僒儕儞帠審偑敪惗丅俫-厾/俽俥倀/俧俵俽-俆娭楢偺僯儏乕僗偼曬摴偐傜徚偊偨丅俆擔屻偵偼俽俥倀偼塣梡崅搙486咹偵払偟丆俁寧29擔傑偱偵偼僐傾僔僗僥儉丆幚尡僔僗僥儉偺揰専傪廔偊丆慡偰惓忢偲妋擣偝傟偨丅恾俉偼俽俥倀偵搵嵹偝傟偨彫宆僥儗價僇儊儔(俿倁)偵傛傞揥奐姰椆屻偺懢梲揹抮僷僪儖偺巔偱偁傞丅娙堈僥儗價偱偼偁偭偨偑丆堄奜偵夝憸搙偼崅偔丆庤慜偺懢梲揹抮僙儖偺尒暘偗傕偮偔丅俿倁偼揥奐儌僯僞愙揰僗僀僢僠偺忕挿掱搙偵峫偊偰偄偨偑丆昐暦偼堦尒偵偟偐偢偺姶傪怺傔偨丅

恾俉. 俽俥倀搵嵹僥儗價僇儊儔偱嶣塭偟偨懢梲揹抮僷僪儖偺揥奐

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| + 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

恾9. 婳摴忋偱嶻棏偝傟偨僀儌儕偺棏丂丂丂

丂幚尡偑廔偭偨屻丆僔儍僩儖偵傛傞夞廂偑堦僇寧埲忋墑傃偨偺偱丆1995擭11寧弶傔傑偱懢梲揹抮傾儗僀偺傛偆側廮擃峔憿傪傕偮塅拡婡偺摦摿惈庢摼摍傪峴偄丆11寧偐傜偼夞廂偵偐偐傢傞婡擻揰専傪峴偭偨丅揰専偺堦偮偵懸婡偟偰偄傞忕挿宯偺婡擻妋擣偑偁偭偨丅忕挿宯傪妋擣偟偨偄偲俶俙俽俙偵揱偊傞偲丆嫅傒偼偟側偐偭偨偑丆乽変乆偩偭偨傜傗傜側偄乿偲敄徫偄偟側偑傜塢偆丅偁偐傜偝傑偵塢傢側偄偑丆乽壗偐偁偭偨偲偒偵摂傪擖傟傞偺偑忕挿宯丅壖偵晄挷偲抦傟偨傜偳偆偡傞偮傕傝偐乿偲塢偄偨偄偺偩傠偆丅擔杮懁偺峫偊偼丆乽偦偺応偵帄偭偰峇偰傞偺偱側偔丆梊傔嶔傪楙偭偰偍偔乿偵偁傞偺偩偑丆傑偝偟偔暥壔偺嵎傪尒傞巚偄偑偟偨丅斵傜(俶俙俽俙)傕偦偺偙偲偼彸抦偟偰偍傝丆榖偼丆儘僔傾偼偙偆偩丆僀僞儕乕偼偁偁偩偲暥壔榑偵壴偑嶇偄偰廔偭偨丅偲偵偐偔擔杮棳偼幚峴偝傟丆忕挿婡擻偼惓忢偲妋擣偝傟偨丅

| - Home page |

| - No.190 栚師 |

| - 怴擭偺偛垾嶢 |

| - 俽俥倀摿廤偵偁偨偭偰 |

| + 俽俥倀僾儘僕僃僋僩傪廔偊偰 |

| - 俽俥倀僔僗僥儉 |

| - 俽俥倀幚尡 |

| - 俽俥倀塣梡 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

| - 俽俥倀棯岅 |

| - 俠俢俼 |

| - 俠俽俼 |

| - 俢俽俶 |

| - 俤俵 |

| - 俰俽俠 |

| - 俵俠俠 |

| - 俹俥俵 |

| - 俹俷倂俧 |

| - 俽俤俹俙俠 |

| - 俽俥倀 |

| - 俽俷俠 |

| - 俽俿俵 |

| - 倀俽俤俥 |

| - 俶俙俽俙埨慡僷僱儖 |

| - 俽俿俽-72 |

恾11. 僔儍僩儖偵夞廂偝傟傞俽俥倀(俶俙俽俙採嫙)

丂侾寧20擔屵慜10帪崰(僸儏乕僗僩儞帪娫)偵偼旘峴巑堦峴偑俰俽俠嬤偔偺僄儕儞僩儞旘峴応偵栠傞偲暦偒丆俠俽俼堦摨丆僕儑乕僟儞巵(俽俥倀儁僀儘乕僪庡擟)丆僶僀僒乕僩巵丆僆乕僗僠儞巵(俽俿俽-72僼儔僀僩庡擟)傜偲堦弿偵旘峴応偵岦偐偆丅挌搙偙偺擔丆僸儏乕僗僩儞偱彈惈媍堳偺憭媀偑偁傝丆偙傟偵楍惾偟偨僋儕儞僩儞戝摑椞偼塅拡旘峴巑払偲旘峴応偱夛尒偟偨丅椻偨偄塉偺崀傞拞偩偭偨偑壺傗偐側娊寎夛偲側偭偨丅庒揷塅拡旘峴巑偲書偒崌偭偰婣娨傪廽偭偨昅幰偺婄偼塉偲傕椳偲傕偮偐偢丆偖偟傖偖偟傖偵擥傟偨丅

(偔傝偒丒偒傚偆偄偪)

|

|

|---|

|

|---|