SFUには本体の太陽電池アレイと実験用の2次元展開アレイの2種類の薄膜構造を搭載した。それらは張力が加わってはじめて安定した機能を発揮する。張力が作用しないと,それらの形状は初期の変形状態に依存し,またわずかな力が加わっただけで大きく変化する。また張力が作用していても,宇宙で使用する張力のレベルは小さいので,温度環境など外界の変化の影響を受けやすい。今回のSFUではそんな薄膜構造の基本的な力学的性質を実感することとなった。

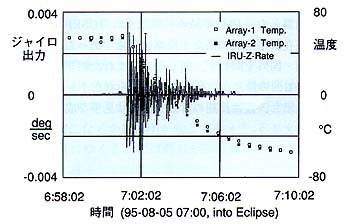

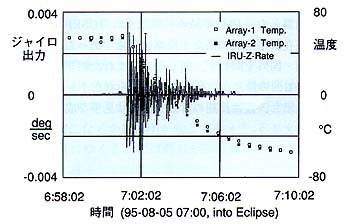

図18. 本体ジャイロが検出した振動

本体の太陽電池アレイは長さ約10m,幅 2.4m の膜面(6ページ図8参照)で,アコーディオン式に畳み込まれた状態から展開して,SFU十分な電力を供給した。このアレイは昼夜の温度差の影響で振動現象を起こした(図18).その後の解析で,この振動は膜面そのものの熱収縮によるというよりは膜面の張力を一定にするためのメカニズムに依存することが分かってきた。SFUの微小重力環境に影響するレベルではなかったものの,膜面を主体にした構造が軌道上環境の影響を受けやすいことの具体的な一例となった。

SFU回収時に,このアレイは収納の最終段階でラッチさせることができず,宇宙空間に分離投棄せざるをえなかった。SFUの影の影響を避けるためにアレイの付け根部分には太陽電池セルを貼らない膜面だけのブランクパネルが二枚装着されている。このパネルが収納時に逆折れを起こして,完全に畳み込むことができなかったと推測される。太陽電池セルを貼ったパネルはほぼ板と見なせるような挙動をして収納できたが,ブランクパネルには事前の地上試験ではチェックできなかった挙動があらわれた。膜面を板に変えるような補強や,折る方向を強制的にきめるメカニズムを使えば,そのような逆折れは防止できるが,張力が作用しない微妙な釣り合い状態にある膜面の挙動の解明は今後の大きな研究課題である。

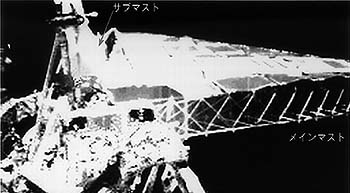

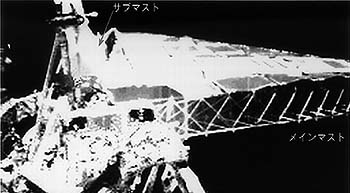

図19. 展開された2D/ HV実験の膜面

2次元展開アレイは,ひとつの方向に畳んだ膜面をさらにそれと直角方向に畳んだダブル・アコーディオン折りの膜面構造が宇宙空間でどのような展開収納挙動をするかを調べる構造実験である。図19に軌道上で展開したアレイの映像を示す。メインマストとサブマストを連携させて伸展し,それらの先端で三角形状の膜面を引っ張って安定させる。膜面は50ʘ四方程度のポリイミドのフィルムを複合材の薄い板でふちどりした要素をつなぎ合わせてできている。収納させるためにある程度板的な性質も持たせたのである。それらの要素が全体的に同期して展開することを予想したのであるが,実際は先端から順々に展開されていった。

2次元展開アレイの一部には高電圧太陽電池セルを装着して,セル間の直並列切替によってプラズマ環境との干渉を含めた高電圧発電実験を計画していたのであるが,信号ラインの分離コネクタが外れて実施できなかった。赤外線望遠鏡観測時に開いていたサンシールドからの太陽熱の反射が予想以上で,コネクタにつながるケーブルが伸びたのが原因である。高電圧発電実験は将来の太陽発電に関わる基礎的な実験で,機器のチェックアウトのみに終わったのは大変残念であった。再度の挑戦を期待したい。

薄膜構造やケーブル構造などは軽量で収納性がよいので,メッシュアンテナやインフレータブル(膨張式)構造,テザーなどのこれからの宇宙構造物にどんどん用いられていく。それらの微小重力下でのふるまいの解明は未だ十分ではなく,今後も,軌道上での構造モデル実験や計画中の衛星への構造応答計測用センサーの搭載などが望まれるところである。

(名取通弘,國中 均,樋口 健)