No.269

2003.8

ISASニュース 2003.8 No.269

ISASニュース 2003.8 No.269

No.269 |

ISASニュース 2003.8 No.269

ISASニュース 2003.8 No.269

|

|

|

|---|

|

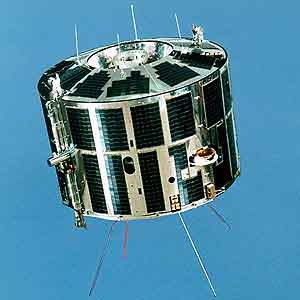

第5号科学衛星「きょっこう」井 上 浩 三 郎

科学衛星「きょっこう」の概要衛星の重量は126kgで,直径95cm,高さ80cmの円筒形です。搭載基本機器は「たんせい3」とほぼ同じですが,観測機器として,紫外線によるオーロラ撮像装置(ATV)をはじめとする7つが搭載されました。

軌道投入地球を半周したところでタイマにより点火したキックモータによって,最終軌道に打ち出され,ほぼ予定に近い軌道が達成されました。M-3Hロケット1号機においてパーキング軌道上で認められた首振り運動は,今回はほとんどありませんでした。首振りの主な原因は,ヒートパイプ中の液体運動に起因したと考えられ,今回はヒートパイプの搭載を見合わせましたが,この措置が適切であったことが実証されました。

衛星の動作状況と運用搭載機器の動作はすべて良好で,数多くの貴重なデータを得ることが出来ました。「きょっこう」の観測運用モードは北極での高いビットレート観測を行うNPモードと,全地球的な観測を行うGLモードの2つに分けられていました。NPモードは,ほとんどオーロラ撮像データに割り当てられました。これらの観測モードの制御には,初めて採用されたプログラマブルタイマとデータレコーダの組み合わせで行われましたが,「これによって内之浦における観測範囲を非常にひろげることができ,汎世界的なデータ取得には極めて有用である」と,この衛星のプロジェクト・マネージャーの平尾邦雄先生は述べておられます。

世界初のオーロラの全体像観測機器はすべて正常に動作し,2月24日より開始された観測では,オーロラ撮像装置(ATV)による紫外線領域(1300Å)で見た初めてのオーロラ像データが地上に送られてきました。観測成果として特筆すべきことは,世界で初めて紫外線によるオーロラ撮像が行われ,オーロラの発達過程が2分8秒毎にグローバルに描き出されたことです。それまでも衛星からのオーロラ撮像は行われていましたが,すべて可視光領域であり,かつ部分的撮像でした。「きょっこう」は世界で初めてその全体像を同時にとらえました。

海外での受信「きょっこう」では,極域現象に1つの重点があるため,今までの内之浦の鹿児島宇宙空間観測所(KSC)のみでの観測データ取得では取得率が悪いため,KSC局以外に南極昭和基地およびカナダ・チャーチル研究基地に,それぞれテレメータ受信局を設けてデータを受信しました。カナダ・チャーチル基地では,日本から可搬型のコマンド送信機とテレメータデータ集録装置を持ち込みました。皮肉にも特に取得したいオーロラ出現時のデータは,オーロラの影響のため電波レベルは大きく減衰し,激しい時は30dB以上のレベル低下が見られ,「消感近くでコマンドが利かなくて衛星の機器をOFFできない場合があり,急いで内之浦へ国際電話をかけKSCから機器をOFFしてもらったこともありました(向井利典)」。 (いのうえ・こうざぶろう) |

|

|---|