No.266

2003.5

ISASニュース 2003.5 No.266

ISASニュース 2003.5 No.266

No.266

|

ISASニュース 2003.5 No.266

ISASニュース 2003.5 No.266

|

|

|

|---|

|

第8回大気球による成層圏大気の観測東北大学大学院理学研究科 中 澤 高 清

地球温暖化やオゾン層破壊など,人間活動に伴う大気環境問題が,世界的な関心事となっている。この問題に対処するためには,現象を支配するメカニズムを理解し,将来起こりうる変化を的確に予測する必要がある。成層圏はフロンなどによってオゾンが破壊される所であるだけでなく,人間活動によって地上で発生した温室効果気体が輸送される先であり,それらの多くが消滅する所でもある。したがって,大気環境に係わる気体の生成・消滅過程の解明や収支の評価にとって,成層圏における系統的な観測は不可欠である。

このような重要性を踏まえ,われわれは,希薄な成層圏大気を液体ヘリウムで固体化させることによって大量に採取する装置を独自に開発し,宇宙科学研究所気球工学グループの協力を得て,1985年に三陸上空で観測を開始した。観測はおおむね1年に1回の割合で春ないし夏に実施され,大気環境研究にとって重要なデータの蓄積を図ってきた。また,回を重ねるに従って参加機関が増え,それに伴って研究項目も拡大し,現在では表1のようになっている。われわれは,後でも述べるように,この観測から北半球中緯度における各種微量気体の挙動について多くの新たな知見を得たが,人間活動に伴う大気環境問題は地球規模の現象であるので,その理解にとってはさらに広域にわたる観測が望まれる。そこで北半球中緯度に加え,南北両極域での実態を明らかにするために,1997年2〜3月と1998年1月にそれぞれスウェーデンのキルナと南極昭和基地において観測を実施した。なお,今秋にはキルナにおいて,来年1月には昭和基地において同様な観測を計画しており,さらに人為起源物質の成層圏への入口となっている赤道域での観測も検討中である。

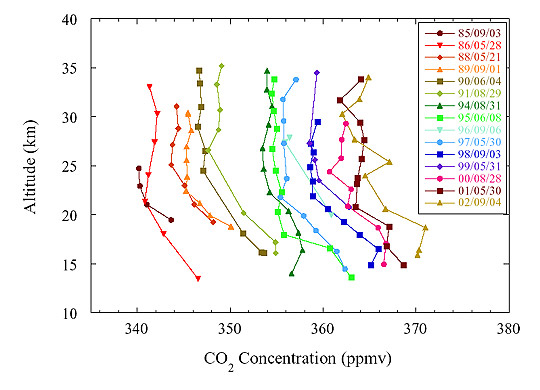

これまでの観測から得られた結果の一例として,日本上空における二酸化炭素濃度の鉛直分布を図1に示す。成層圏の二酸化炭素濃度は圏界面付近で最も高く,高度とともに減少し,20〜25km付近からおおむね一定の値を示す。このような分布は,赤道域に存在する強い上昇流によって成層圏に注入された人為起源の二酸化炭素が,下層で早く,上層で遅く極域に向かって輸送されるという結果を反映したものと考えられる。また,成層圏の二酸化炭素も明らかに経年的に増加しており,20〜25kmより高い高度で観測された濃度データから,1985〜2002年の平均的増加率として1.5ppmv/年が求められる。この値は,同じ期間に日本上空の対流圏上部で行った航空機観測から得られた増加率1.6ppmv/年とよく一致している。さらに,両者の変動をさらに詳しく比較することによって,成層圏中部での濃度が対流圏より4〜7年ほど遅れて追従していることも判明した。このような大気輸送の遅れは,長寿命気体である六フッ化硫黄の観測からも明らかになっている。

図1 日本上空の成層圏における二酸化炭素濃度の鉛直分布 この他,二酸化炭素の酸素同位体比が,同位体的に重いオゾンとの酸素原子の交換によって高度とともに急速に高くなることや,メタンの炭素同位体比や一酸化二窒素の同位体分子種および窒素・酸素同位体比の高度分布を明らかにし,その解釈を行ったこと,多くの微量ハロカーボン類の検出・定量を行ったことなどは,われわれが世界に先駆けて挙げた大きな成果であり,特筆すべき点である。 大気球を用いた成層圏微量気体の観測は多くの困難を伴うが,得られる知見は大気環境問題のみならず大気化学や大気力学の分野の発展にも大きな貢献を果すので,今後さらにプロジェクトの拡充を図り,成層圏大気に関する総合的研究へと発展させたい。 (なかざわ・たかきよ) |

|

|---|