No.263

2003.2

ISASニュース 2003.2 No.263

ISASニュース 2003.2 No.263

No.263

|

ISASニュース 2003.2 No.263

ISASニュース 2003.2 No.263

|

|

|

|---|

|

第5回大気球実験と気象宇宙科学研究所 井 筒 直 樹

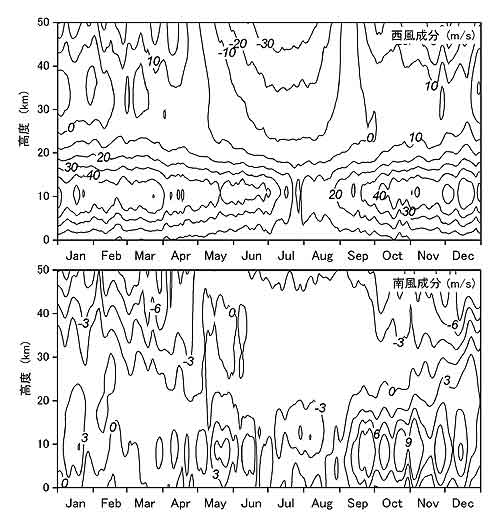

地上を離れた大気球は風とともに移動し,その飛翔速度や航路の変更は浮揚ガスの排気とバラスト投下による高度変更によってのみ可能となる。このようなことから,飛翔時の安全性を確保するためにも,高層気象情報が欠かせない。日本の三陸付近では図1に示したような風があり,気球は東西方向に飛ぶ。飛翔時間を長くとるためには,上昇中に気球が太平洋沖に進むための偏西風が強く,浮遊高度における風が東よりで弱い,5〜6月と8〜9月が適している。放球後,所定の浮遊高度に達するまでの上昇フェーズでは,予測上昇経路が定められた範囲にあるかを調べ,観測が行われる浮遊時には,高度調節により望ましい航路を選択する必要がある。観測終了で気球と観測器を降下させる際には,迅速・安全に回収可能なように,指定された範囲に降下させるために高精度の経路予測が求められる。これは科学気球による実験を進める上でたえず研究していかなければならない問題である。

このようなリアルタイムでの予測に利用可能な高層気象データとしては,古くから利用されているラジオゾンデによる観測値があり,最大高度30km程度までのデータが得られる。また,綾里で高度60kmまでの気象ロケット観測が週1回行われていたが,残念ながら2001年3月で打ち切られた。これらは観測地点と時間が限られるため,利用には限界がある。 一方,気象衛星による間接観測や地上観測を含めて様々な測定値を同化させた客観解析が多くの機関で行われている。近年インターネット上での情報公開が進み,これらの一部を利用することができる。NCEPやECMWFによるものが有名である。日本でも気象庁が高度16kmまでながら公表している。この他,高度55kmまでの同化データがBADCにより公開されている。こうした新しい手段を取り入れた気球飛翔を支援するシステムの構築を図ってきた。これは,国外における実験にも対応できるよう配慮されている。

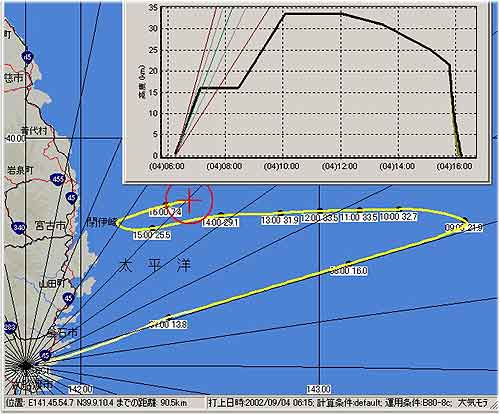

図2は,放球前の飛翔予測の例である。ただし,以上に述べたような様々なデータを用いたとしても,その精度から,高々度における気球の飛翔を正確に予測することは現時点では不可能であり,自前の観測も必要となる。したがって,事前に測風気球を上げて高度40km以上までの風のデータを取得し,上記のシステム運用の補完を図っている。 他方,気球飛翔のシミュレーションを行う時や実際の飛翔制御においては,風の変化に対する気球の応答の遅さに注意をはらう必要がある。大気球のように直径数十m以上,総質量1トンともなると,高度35kmでは変化した風にのるのに10分も要する場合がある。これは上昇中の気球にとっては,向きが変わるまで数kmも上昇してしまうことを意味し,より高い高度をめざす気球にとっては,飛翔制御の難しさの一因ともなっている。このような巨大ガス構造体としての気球のダイナミクスも研究の対象となっている。 (いづつ・なおき) |

|

|---|