No.194

1997.5

No.194 |

|

| - Home page |

| - No.194 栚師 |

| - 摿廤偵偁偨偭偰 |

| - 奐 敪 |

| - 弨旛 |

| - 旘隳 |

| - 捛愓 |

| - 抋惗 |

| - 枹棃傊 |

| - 僐儔儉 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

丂俵-倁-侾偺旘隳幚尡偵偼丆偙傟傑偱偙偺儘働僢僩偵崌傢偣偰奐敪傪恑傔偰偒偨怴惛應儗乕僟傪儊僀儞儗乕僟僔僗僥儉偲偟偰梡偄偨丅儗乕僟偼丆儘働僢僩俁抜寁婍晹偵搵嵹偝傟偨儗乕僟僩儔儞僗億儞僟偐傜偺揹攇傪丆傎傏梊應偟偨庴怣儗儀儖偱捛旜偟偨丅儗乕僟僨乕僞偼丆偙傟傑偱偺俵-俁俽厾偺懪忋偘偲摨條偵丆幚帪娫偱儘働僢僩偺旘隳曐埨偲揹攇桿摫僔僗僥儉偵梡偄傜傟偨丅

丂俵-倁-侾偺旘隳幚尡偵偼丆偙傟傑偱偙偺儘働僢僩偵崌傢偣偰奐敪傪恑傔偰偒偨怴惛應儗乕僟傪儊僀儞儗乕僟僔僗僥儉偲偟偰梡偄偨丅儗乕僟偼丆儘働僢僩俁抜寁婍晹偵搵嵹偝傟偨儗乕僟僩儔儞僗億儞僟偐傜偺揹攇傪丆傎傏梊應偟偨庴怣儗儀儖偱捛旜偟偨丅儗乕僟僨乕僞偼丆偙傟傑偱偺俵-俁俽厾偺懪忋偘偲摨條偵丆幚帪娫偱儘働僢僩偺旘隳曐埨偲揹攇桿摫僔僗僥儉偵梡偄傜傟偨丅丂杮儗乕僟僔僗僥儉偼丆偙傟傑偱俵-俁俽厾儘働僢僩偱捛愓偵梡偄偰偒偨媽惛應儗乕僟偺榁媭壔偲丆俵-倁儘働僢僩偺僾儖乕儉偵傛傞揹攇尭悐偵懳偡傞婋湝偐傜峏怴寁夋傪巒傔偨丅1989擭搙傛傝挷嵏傪巒傔丆1995擭10寧偵俲俽俠偺怴媨尨儗乕僟僥儗儊乕僞僙儞僞乕偑姰惉偟偨丅

丂愝寁偵愭嬱偗偰偍傛偦埲壓偺傛偆側帠崁偵偮偄偰偺専摙傪峴偭偨丅

丂區庴怣婡擻偺岦忋乧偙傟偼捛愓帪偺儘働僢僩僾儖乕儉偵傛傞揹攇尭悐偺塭嬁傪寉尭偝偣傞堊偺張抲偱丆媽惛應儗乕僟傛傝俉dB偺岦忋傪恾傞丅撪栿偼傾儞僥僫棙摼偱亄6dB丆庴怣婡擻惈夵慞偱亄2dB偲偡傞丅

丂卂應妏惛搙偺岦忋乧偙傟偼擔幩偵傛傞擬曄宍偱惗偠傞巜岦岆嵎(媽惛應儗乕僟栺1000暘偺俆搙)傪彫偝偔梷偊傞丅庡斀幩嬀(7m冇)偺崪慻摍偵丆擬曄宍偺彫偝偄暋崌嵽(俠俥俼俹)傪梡偄丆崅崉惈偲寉検壔傪崌傢偣偰恾傞偙偲偱應妏惛搙1000暘偺俁搙埲壓偺幚尰傪恾傞丅

丂卄侾師儗乕僟僔僗僥儉偺扵抦嫍棧偺奼挘乧偙傟偼僷乕僉儞僌婳摴忋偺塹惎捛旜傪栚昗偲偡傞傕偺偱丆媽惛應儗乕僟偺婡擻偵懳偟偰丆扵抦嫍棧偱侾寘(40dB)偺奼挘傪恾傞丅

丂偦偺懠寁嶼婡僔僗僥儉傪夘偟偨曔懆塣梡摍偵偮偄偰専摙傪峴偭偨丅摿偵侾師儗乕僟僔僗僥儉偱偼弶傔偰偺媄弍傪梡偄傞帠偵側傞偺偱挿帪娫偺専摙傪峴偭偨丅扵抦嫍棧偺奼挘偼丆傾儞僥僫偺戝宆壔丆憲庴怣揹椡偺憹椡丆挿僷儖僗偵傛傞僷儖僗埑弅摍偺庤抜偑偁傞丅

丂俬俽俙俽偱偼丆傾儞僥僫偺戝宆壔偼7m冇偵巭傔丆巆傝偺強梫棙摼偵偼挿僷儖僗(1,000哠)偺埑弅媄弍偱専摙偡傞偙偲偵偟偨丅僷儖僗埑弅曽幃偵偼挿僷儖僗偵廃攇悢曄挷傪偐偗傞僠儍乕僾曽幃 偲丆僨傿僕僞儖 晞崋曄挷傪偐偗偰峴偆曽幃偑偁傞丅椉曽幃偵偮偄偰専摙偟偨寢壥丆庴怣憰抲傪僨僕僞儖壔偱偒傞儊儕僢僩傪桪愭偟丆僨傿僕僞儖晞崋曄挷曽幃偺僷儖僗埑弅曽幃(憡娭専抦曽幃)傪慖戰偟偨丅

丂堦師儗乕僟僔僗僥儉偱偼丆應嫍惛搙偺掅壓傪梷偊偰扵抦嫍棧偺奼戝傪恾傞偨傔偵丆僨傿僕僞儖晞崋(媈帡僶乕僇僐乕僪)偱曄挷傪巤偟偨挿僷儖僗(1,000哠)偺僷儖僗(侾哠)埑弅(憡娭専弌)曽幃傪嵦梡偟偨丅偙偺応崌拪弌偝傟偨怣崋僷儖僗(侾哠)偺懷堟偵娷傑傟傞嶨壒儗儀儖偼偍傛偦尦偺挿僷儖僗(1,000哠)偺嶨壒懷堟偱梷偊傜傟傞丅

丂偙傟傜偺専摙傪婎偵婎杮愝寁偑峴傢傟偨丅

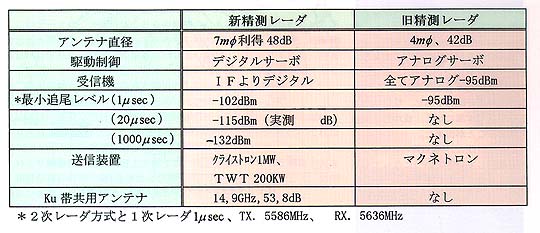

丂崱夞偺峏怴偱丆媽惛應儗乕僟僔僗僥儉偐傜戝偒偔曄峏偟偨庡偩偭偨偲偙傠偼壓偺昞偺偲偍傝偱偁傞丅

| - Home page |

| - No.194 栚師 |

| - 摿廤偵偁偨偭偰 |

| - 奐 敪 |

| - 弨旛 |

| - 旘隳 |

| - 捛愓 |

| - 抋惗 |

| - 枹棃傊 |

| - 僐儔儉 |

| - 曇廤屻婰 |

| - BackNumber |

丂偦偺懠塣梡寁嶼婡僔僗僥儉偲偟偰丆帺摦曔懆婡擻(媈帡曔懆杊巭)丆憰抲偺摿惈恌抐丆奺庬僔儈儏儗乕僔儑儞帋尡婡擻摍偺僜僼僩偑旛偊傜傟偰偄傞丅偙偺側偐偱丆摿偵媄弍揑偵曄峏偟偨偲偙傠偼丆庴怣婡偺僨傿僕僞儖壔偱偁傞丅偙偺帠偱丆亄俇dB埲忋偺庴怣婡偺夵慞偑 偱偰偒偨丅偙偙傑偱棃傞偵偼怓乆偺擄娭偑偁偭偨偑丆扴摉儊乕僇(嶰旽揹婡丒俶俤俠)偺搘椡偱柍帠俵-倁-侾偺捛愓傪偡傞偙偲偑弌棃偨丅夵傔偰姶幱偟傑偡丅

(巗愳丂枮)

|

|

|

|---|

|

|---|