無重量環境を利用するものが多いSFU搭載実験装置の中で,IRTS( Infrared Telescope in Space ; 宇宙赤外線望遠鏡)は異色の実験で,赤外線をさえぎる地球大気から逃げ出し,自由に宇宙を見るのが目的であった。また宇宙からの微かな赤外線を捉えられるよう,超流動ヘリウムを使って摂氏マイナス271度まで冷やした特殊な望遠鏡でもある。IRTSは姿勢制御や飛行運用の大変難しい実験であったが,1995年3月30日から4月24日に超流動ヘリウムを使い切るまでの26日間にわたる天体観測を大勢の方の努力に支えられて成功裏に終わることができた。

IRTSの狙いは広い天域の赤外線サーベイである。観測期間中に,約2700平方度の天域(全天の約7%)を完全にサーベイすることができた。まだまだデータ解析作業は続いているが,これまでに得られた成果の一部を紹介しよう。

読者の混乱を恐れず思いつくままに挙げると,

- 太陽系内惑星間塵(固体微粒子)の赤外線スペクトルの精密測定による組成の推定

- 銀河系星間塵(固体微粒子)の遠赤外測光による温度の決定とそれがほぼ等温(絶対温度15度)であることの発見

- 銀河系星間塵(固体微粒子)のサブミリ波測光による超低温星間塵(絶対温度5度)の存在の示唆

- 銀河系星間ガスの紫外線放射場による加熱率の決定

- 約5万個にのぼる恒星の赤外線スペクトルの測定と統計による恒星進化の研究のための基本カタログ作成(進行中)

- 近赤外線宇宙背景放射の上限値の決定による銀河進化モデルへの制限(進行中)

となる。

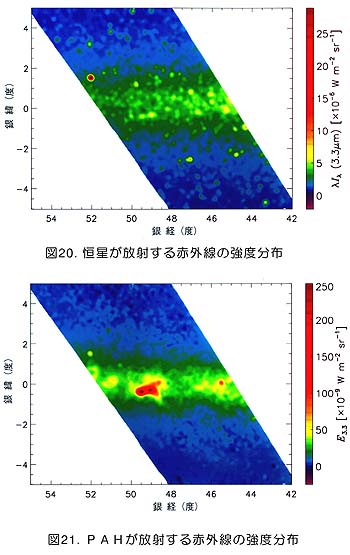

なかでも我々も予想しなかった重要な成果の一つは,PAHの赤外線スペクトルが天の川に沿ってどこでも見られたことである。「PAH」というのは Poly Aromatic Hydrocarbon の略で,多環式芳香族炭化水素と訳される。というといかめしいがベンゼン環,いわゆる「亀の甲」構造が何十個かくっついた形の分子のことで,最近火星からの隕石中に見つかって生命の痕跡とさわがれた物質もこの仲間である。IRTSが観測したものが生命起源とは思われないが(星間空間にはバクテリアが浮かんでいるという説もあるにはあったが),この種の有機物が銀河系の星間空間に広くしかも大量に存在していることをIRTSが初めて発見したのである。

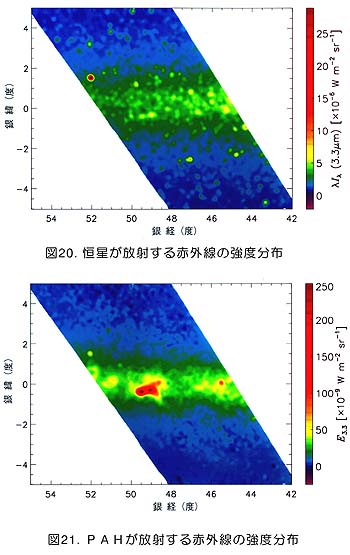

図に示したのは,IRTSで見た天の川の一部である。IRTSは分光器を搭載しているので,星のスペクトル(なだらか)とPAHのスペクトル(バンド構造を持つ)とに分離することができる。左側の図は星のスペクトルだけの赤外線強度の分布を表し,右側はPAHのスペクトルだけを取り出して描いたものである。天の川は星が特に密に集まっているところであり,左の図からはそのことが読みとれると思う。一方,PAHの放射も天の川に沿って広がってはいるが,左側の星の分布と比べるとまったく違っている。実はPAHの分布は比較的大きい塵が出す赤外線の分布とそっくりである。PAHという有機分子が,塵と同じように水素の雲の中に混じりあって漂っていることがIRTSの観測によって初めてわかったのである。PAHは星間空間で重要な役割を果たしていることが予想されていて,今後の展開が楽しみである。

(村上 浩)