TOP > トピックス > トピックス > 2007年 > 「はやぶさ」試料容器のカプセル収納・蓋閉め運用が完了

![]()

「はやぶさ」試料容器のカプセル収納・蓋閉め運用が完了

概要

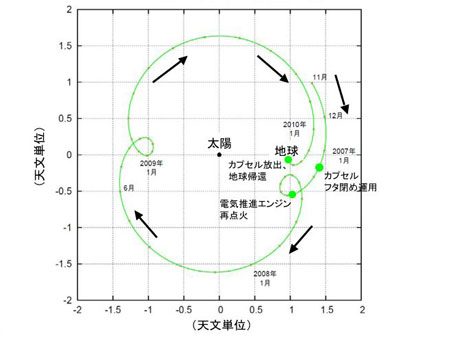

「はやぶさ」運用チームは、昨春の通信回復後に故障が発覚したバッテリの再充電を昨秋から今月まで継続したのち、1月17〜18日に「はやぶさ」探査機内の試料採取容器を地球帰還カプセルに搬送、収納し、外フタを密閉する運用を実施しました。その結果、バッテリを使った形状記憶合金などの稼動部品は、すべて正常に動作したことが確認されました。今後は、今春に電気推進エンジンを再点火し、地球への帰路に旅立つ準備として、探査機の姿勢制御プログラムの書き換えを行います。

交信復旧後の「はやぶさ」運用

2005年12月に姿勢を崩して交信が途絶えた「はやぶさ」探査機は、2006年1月下旬には地球との交信を復旧しました。その後、イオンエンジン用燃料であるキセノンガスを中和器から噴出したり、キセノンガスの節約を兼ねて太陽光の圧力を利用して、探査機の太陽指向の姿勢やスピン速度を制御する運用を続けました。それらと平行して、探査機内に漏れたと思われる姿勢制御用燃料であるヒドラジンの残留ガスを枯らせるための機内昇温、イオンエンジンの正常を確認する試験運転、探査機の位置測定、そして後述のように、一部故障したリチウムイオンニ次電池の復旧などの作業も、1月半ばまで実施してきました。

「はやぶさ」最後の技術実証項目である「惑星間空間から地球大気へのカプセルの直接投入」は、2010年6月に行われる予定です。地球帰還用カプセルに採取試料容器を収納してフタを閉めるには、形状記憶合金を使った部品を充電池から電力を供給して温めて動かす必要があります。そこで故障したバッテリを復活させるために電源周辺回路の見直しから地上試験、軌道上での機能確認と性能維持の作業を行いました。当初の計画では、小惑星イトカワへの最後の離着陸が完了した直後にフタ閉め運用を実施すべく準備していましたが、予定日の数日前に交信が途絶しました。交信が回復した後も、バッテリを含む一連の復旧作業を最優先に運用してきたため、13ヶ月以上遅れて今回の実行となりました。

故障したバッテリの復活

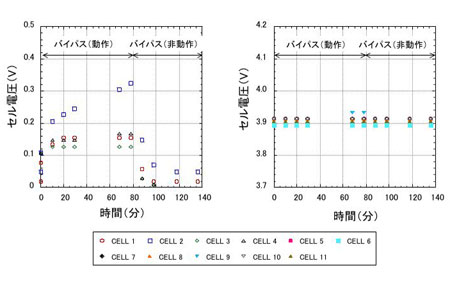

いまや携帯電話やノートパソコンに欠かせないリチウムイオンニ次電池は、高いエネルギー密度によって電池を小型軽量にできるため、世界中の宇宙機関では宇宙機への搭載に向けた研究開発が続けられています。そんな中、2003年に打ち上げられた「はやぶさ」は、宇宙用に設計・製作されたリチウムイオンニ次電池をバッテリとして組み上げて搭載した世界初の宇宙機になりました。ただし、このリチウムイオンニ次電池は、一定の電圧以下に放電(過放電)されてしまうと、次に充電することが難しくなります。2005年12月の姿勢喪失時の放電データ(図1)から、「はやぶさ」のバッテリがかなり深い放電を経験していたことが把握されました。

さらに昨年2月、再度の通信回復後に確認できたデータからは、バッテリは過放電された兆候を示しており、11セルのうち4セルについては使用に耐えない状態であることが確認されました。このようにリチウムイオン二次電池は、過放電に弱い性情を示します。また、過度に高い電圧まで充電(過充電)された場合には発熱・発火を起こす可能性があります。このためリチウムイオン二次電池をバッテリに組む際には、充電時にある一定の電圧に達すると、充電電流を迂回させる回路(バイパス回路)を設置します。「はやぶさ」の通信が回復した時、4セルは低い電圧を検知していましたが、残りの7セルについては大変に高い電圧を維持していました。これは、「はやぶさ」ではバイパス回路が動作(Enable)状態にあり、この回路を通じて数mA程度の微弱な電流が、電池に対して常時供給されていたからと考えられました。

もちろん、バイパス回路は健常なセルだけを選んで動作状態にすることは出来ません。健常なセルを充電することは、ダメージを受けている4セルも同時に充電することを意味します。そこで過放電電池の充電時のふるまいについて、電池製造メーカである古河電池殿のご支援をいただき、地上試験による検証を行いました。その結果、バイパス回路からの微弱電流程度では、過放電後のセルにおいても過度に電圧が上昇する傾向は見られないことが確認されました。これらの結果から、バイパス回路を意図的に動作状態にすることにより、バイパス回路からの微弱な供給電流を活用して健常なセルを充電できることが分かりました。

さらに、「はやぶさ」に搭載されたバッテリでもバイパス回路の動作(Enable)/非動作(Disable)を繰り返し、過放電を経験した電池の電圧が過度に上昇しないことを再三にわたり確認しました。図2に、バイパス回路の動作状態から非動作状態に切り替えた際のバッテリを構成する11セルの電圧の推移を示しています。バイパス回路を動作状態にするとダメージを受けている4セルには一旦電圧が上がりますが、最大0.5V程度の電圧で一定の値を示し、それ以上にはなりません。このとき充電電流が小さいため、残りの7セルでは電圧の上昇はほとんど見られず、通電電流に相当する充電は着実になされることから、時間をかけてこの作業を繰り返すことで電池を適切に充電できるものと期待しました。

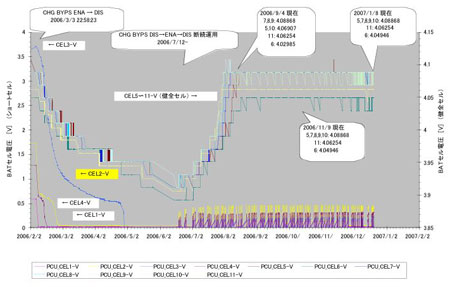

図3は、通信回復以来のバッテリ関連データを示しています。2006年7月から、バイパス回路経由でのバッテリ充電を、運用者が監視できる可視時間帯に限って開始し、同年9月まで時間をかけて、バッテリを可能な限り高い電圧まで充電しました。9月下旬以降も充電状態を維持する作業を、フタ閉め運用の直前まで続けました。こうして、探査機上の故障したバッテリを復活させることに成功しました。

サンプラーの仕組み・搬送方法

次に、「はやぶさ」に搭載した「弾丸撃ち込み式試料採取装置(サンプラー)」の仕組みを復習しておきます。

サンプラーは探査機下面に張り出した長さ1m、直径20cmの円筒と円錐を組み合わせた「ホーン」、円錐の上端に伸びるチューブに繋がった直径48mm、高さ57mmほどの茶筒型の採取試料容器「キャッチャ」、それを探査機側面のカプセルに収納するための「搬送機構」、小惑星表面に向けて重さ5グラムのタンタル製弾丸(プロジェクタイル)を発射する3本の射出装置「プロジェクタ」から構成されています(図4)。ホーンは上部ホーン,中部ホーン,下部ホーンの三つに分割できます。上部ホーンはアルミニウム製の円錐で、上向きに移動する試料が内部で反射を繰り返してキャッチャに届くように立体角を決めてあります。中部ホーンは、万一弾丸が跳ね返っても破損が起きにくい、いわば防弾チョッキの役目を果たす特殊な布材とバネで構成された蛇腹で、地面のでこぼこにならってホーンを押し付ける役割を果たします。下部ホーンにはスカート状の「ダストガード」が付いていて、小惑星表面から放出される試料が、探査機本体を直撃しないように配慮されています。

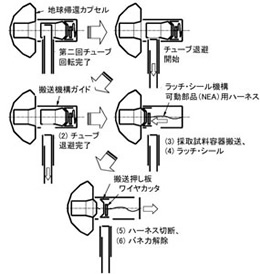

当初の計画では、探査機が最終速度秒速10cmほどで下降してホーンの先端が小惑星表面に接触したら、中部ホーンが変形し始めます。降下中はずっと探査機下面から下部ホーンのダストガードまでの距離をレーザーで計測し続け、その距離と位置のどちらかが一定値以上変化したら「タッチダウン」を達成したと判断します。そしてプロジェクタの火工品に電流を流して弾丸を発射し、一枚岩なら砕いて破片を放出させ、微粒子や砂利なら巻上げます。次の瞬間に探査機は下面のスラスタを噴いて上昇、離脱に転じます。その間は一秒ほどです。探査機が小惑星から安全な位置まで離れて、地球との高速通信を再開して様々な確認作業が終わったら、キャッチャに挿入された回転チューブを回して、第一回の後には第二室を開き、第二回の後にはキャッチャ内のチューブ導入口を塞ぎます(図5)。

実際の第一回タッチダウンでは、弾丸発射中止後に30分間着陸した後に緊急離脱を行いました。第二回には全ての手順は予定通りに進みましたが、弾丸発射の指令が実行されたかを確認する情報が失われ、周辺状況を考慮すると弾丸を発射しなかった可能性があることがわかっています。しかし二度の着陸場所は「ミューゼスの海」と呼ばれる砂利が敷き詰められた平原であり、第一回目に表面に着陸した際に、レゴリスに試料採取ホーンの先端部を貫入させたために、微量ではあるかもしれませんが、試料が試料採取容器に捕獲できた可能性もあります。またキャッチャをカプセルに収納するときには、試料が漏れてフタが密閉するのを邪魔しないようにしないといけません。そこで当初の予定通り、回転チューブはタッチダウン終了毎に回して、2005年12月に交信不通になる前にチューブ導入口の閉鎖までは正常に行いました。

キャッチャ格納の準備

こうしてキャッチャ側の作業が完了すると、それを地球帰還カプセルに格納する作業の番です。そのためには、以下の作業を正しい順序で行う必要があります(図6)。ただし一連の作業は全て可動部品を使うためにやり直しができず、それぞれ一回で成功させないといけません。

(1)昇温:可動部品の動作温度の達成

(2)退避:キャッチャ内に挿入されたチューブの退避

(3)搬送:キャッチャと一体化したカプセルフタをカプセル本体へ搬送

(4)ラッチ・シール:カプセル内のキャッチャを真空密閉するため、フタ内のバネを解除して圧力をかける

(5)ハーネス切断:カプセル分離の妨げにならないよう、ラッチ・シール機構に電力を供給したハーネス(電力線)を切断

(6)バネ力解除:カプセル分離時に(3)の搬送機構から余分な力を受けないように、そのバネ力を解除させる

さらに探査機内部への燃料漏れとバッテリ故障のため、作業(1)の前に新たな手順が加わりました。探査機内部に氷結した可能性のあるヒドラジンを枯らせる「ベーキング」と、前出の「バッテリ復旧」です。ベーキングは昨年1月の通信復旧後、残留ガスの急激な噴出で探査機の姿勢を再び失わないように、昨春の数ヶ月を費やして慎重に達成しました。特にキャッチャとカプセル内部に挟まれた部分は、周囲の部品についた電熱ヒーターを総動員して念入りに行いました。

ところがあいにく昨春以降「はやぶさ」は、夏をピークに太陽から遠ざかる軌道位置にあって、電力が不足気味な上に探査機全体が低温になっていきました(図7)。そこでバッテリ復旧後も、昨春と同程度の太陽距離まで探査機が再び戻ってきて温まり、十分な電力と通信回線の両方が獲得できるまでは、フタ閉め運用は実施しないことに決めました。

フタ閉め作業にGoサイン

しかしながら、今春から電気推進エンジン再点火して地球帰還の途に着くには、1月後半からは姿勢制御など様々なソフトウェアの書換えと運用試験に十分な時間をかけなくてはいけません。そのためフタ閉め運用ができるチャンスは、太陽距離が1.5天文単位を下回り、かつ太陽と地球との衝の位置から探査機が外れ出した直後である、今年1月半ばの一週間だけであることが、昨年最後の運用会議で確認されました。

そこで電源、サンプラー、カプセルの各担当者と探査機システム担当者の間で運用手順の改訂に関する調整を重ねました。また前述のように、本来11個のセルで動作させるべき形状記憶合金の可動部品を7個の正常なセルだけで動作させるために、当初の設計より長時間放電しても、過放電によって探査機全体に影響が及ぶ事故が起こる可能性は低いことを地上試験で確認しました。その結果、1月10日の打ち合わせで、フタ閉め運用の実施が1月17日に設定されました。そこで1月12日から13日にかけての深夜運用で昇温を再び行い、ベーキングと各可動部品の動作温度を達成し、その後も温度が安定していることを確認して、17日の本番に臨みました。

ラッチ・シールの正常動作を示す温度変化

もとより想定外の条件での実施ですから、大きなリスクも覚悟した運用です。そこで運用時の優先順位は、第一に探査機姿勢の維持(=さらなるガス漏れのリスクがある運用はしない)、第二に搬送作業の成功(=途中経路に凍結燃料がないように最善を尽くす)、第三にラッチの成功確認(=試料汚染を防止し、ラッチ・シールを判断できるデータを得る)である、と事前に確認しました。

三番目の項目の目的は、カプセルのフタにはフタ内部のバネ力を測定するセンサが搭載されていないので、ラッチ・シールを確認するためには、絶対温度と熱容量の異なるフタが密着したとき、カプセル上端の温度計が搬送時の輻射熱に伝導熱も加わることを利用して、温度変化の時間勾配が変わることを見る必要があるからです(図8)。2000年の探査機の開発段階で熱試験モデルを使って、キャッチャとカプセルに常温付近で20度の温度勾配をつけてフタ閉め作業を行った時、ラッチ完了後数十分で4度低下して平衡に達したことを確認しています。

これが搬送時の輻射熱のみだと数倍長い平衡時間がかかるので、その差を比較することで、間接的にラッチ確認センサの代わりになるわけです。

ところがヒドラジン燃料漏れのために、フタ閉め動作時にはキャッチャとカプセルはヒドラジンの昇華温度に温度計の誤差精度を加えた+5.0℃よりも高温に保ちつつも、新たなガス噴出による姿勢喪失は絶対に避けるため、探査機各所の温度計が燃料漏れ以後の最大温度を越えない範囲に抑えなくてはいけません。そのため搬送前のキャッチャ(図8のCh.122 SMP BODY[注:熱電対はキャッチャに直接でなく、非常に近い周囲の固定された場所に貼付けてある])は+5.8℃、受け側のカプセル部(図8のCh.137 CAP PLT)は+8.3℃とわずか2.5度ほどの温度差しか作れず、熱試験モデルの地上試験のように温度勾配の変化でラッチ確認ができるかは、実施するまで不明でした。

1月17-18日のフタ閉め運用

17日の運用は各担当者が集い、最終確認会議で当日の運用手順の見直しを行った後、16時15分定時に開始されました。参加者は運用スーパーバイザーと運用支援者を合わせても、のべ18名ほど。小惑星滞在時に比べれば寂しい陣容ですが、それでも通常運用の4倍ほどの人数です。

運用は、形状記憶合金を使ったチューブ退避、同じくキャッチャ搬送、NEA(非火工型可動品)を使ったラッチ・シール、火工品付きカッタを使ったハーネス切断、最後に形状記憶合金を使ったバネ力解除の順番で、バッテリの電流、電圧値、要所の温度を記録、監視しながら行いました。当日の地球と「はやぶさ」間の電波の往復伝播時間は7分半ほどでしたので、一つずつ指令を送信してから7分半待ち、その実行が探査機の返信で確認されてから次の指令を送る、「電波のキャッチボール」ような運用です。念には念を押して、各動作のためのバッテリ放電の前には必ず、最初に0.1秒間、次に0.5秒間、最後に形状記憶合金なら3秒の通電を行って、探査機に影響がないことを合計三回、安全の確認をしました。

その後に上記の順番で可動部品を動かしていきました。また、動作ごとにデータ記録装置の容量を適切に分割しなおすことでデータを地上で再生する時間を短縮し、慎重な運用ながらも1パスの間に全ての作業が完了するように時間配分を工夫しました。

形状記憶合金の可動部品については、0〜15℃程度の温度範囲で7個のセルのみからの供給でも過放電が起きない長さを割り出して71秒間の通電を行ったところ、予想通りほぼ半分の通電時間が過ぎたところで動作温度に達し、正常に動作したのが確認されました。ダメージを受けているバッテリも、地上検証試験で予測されていた通りの性能を示し、各動作に対して適切な電力を安定して供給できました。

搬送直後からカプセル側の温度(Ch.137)の低下が始まったので、このことからもフタがカプセル内に、Oリングの潰しシロ程度のミリメートル以下の距離まで到達したことが示唆されました。続くNEAによるラッチ・シール動作では、NEAの電気信号を確認するだけでなく、Oリングがつぶされて密閉されると、フタとカプセルの熱結合は輻射から熱伝導に変わって冷却がより顕著になるので、カプセルの温度低下の勾配が急になることが、わずか2.5度の温度幅の中でもはっきり確かめられました(図8)。氷結ガスの融解噴出による姿勢変動を怖れて温度差をつけられない状態での運用でしたが、今回は幸運にもその確認ができたのです。これにより次のハーネス切断へと手順を進める決断ができました。最終的にカプセル本体とフタ(キャッチャ)は、搬送前の両者の中間の温度で平衡に達しました。

最後のバネ力解除も正常な動作信号が確認され、バッテリは安定したままで探査機の健全性も確認できたので、フタ閉め運用は予定通りに完了したと判断されました。安堵に満ちた担当者が運用後確認会議を終えたのは、通常運用時間を2時間半ほど延長した後の、18日深夜1時半頃でした。

各機器の温度設定を電気推進エンジン始動準備のために戻す作業は、翌日以降に実施することとしました。これをもって、復活したバッテリは有終の美を飾り、サンプラーは想定時期を一年以上遅れてなお、全て正常に稼動し終えました。カプセルの次の出番は、三年半後の地球帰還時の分離・放出です。現在は、電気推進エンジンを使って姿勢を安定させながら、地球への帰路に就くための準備作業が始まっています。

今後の運用計画については、あらためてご報告いたします。

謝辞

今回の運用は、NEC東芝スペースシステム(株)、NEC航空宇宙システム(株)、古河電池(株)、住友重機(株)各社のご協力をうけ、設計・製造・運用担当者の連携のもとで実施することができました。この場を借りて関係各位に深く御礼申し上げます。

補足

補足図には、リチウムイオン二次電池を放電し続けた場合の電圧変化を示しています。通常、リチウムイオン二次電池は3.6 V付近に現れる電圧の平坦な領域を活用し、電池として使用されます。また,再度使用するためには、放電を3.0V程度までで打ち切り、その後に充電を要します。

「はやぶさ」で使用したリチウムイオン二次電池では、正極にコバルト酸リチウムを、負極にグラファイトを使用しています。放電時に3.6V付近に見られる領域では負極内に存在していたリチウムイオンがデインターカレートし、正極ではリチウムイオンのインターカレーションが起こります。これが正常な電池の放電反応です。

更に電圧が低下した場合、1V以下の領域で再び平坦な放電カーブが得られます。この領域では負極の集電体である銅が電気化学的に溶出を起こしています。

一旦銅が溶出した後に再度充電した場合には、この銅が負極表面に析出し、場合によっては正極と負極をショートさせます。また,析出の仕方によっては、ショートにいたらずに充電電圧が上昇し,場合によっては危険な状態になることも想定されます。

今回行なった復活作業は、不調を来たしている4セルについて、敢えて可能な限り放電し、その状態から充電を行なうことにより、電池内部にセミショート状態を作りつつ危険を回避する作業でした。一般には、このような作業は本来避けるべき作業となります。過放電を起こしたリチウムイオン電池は、決してご使用にならないようにお願いいたします。

2007年1月30日