実験装置は多様な実験に対応できるよう、共通機能を持つ部分をラックに搭載し、実験毎にオーダーメイドした交換可能な部分(カートリッジ)に分かれています。図2は結晶成長を観察する実験装置に、実験用カートリッジを取り付けているところです。

3. 行われている実験の概要

現在行われている物質科学実験の概要を2例ほど簡潔に説明します。

(1)液柱マランゴニ対流実験

この実験では、直交する2方向から結晶の成長を3次元的に捉えます。結晶が十分成長した後は容器全体の温度を上昇させて、全て溶かすことで繰り返し実験が可能です。既に 130 回を越える実験を行なわれました。

4. データの伝送

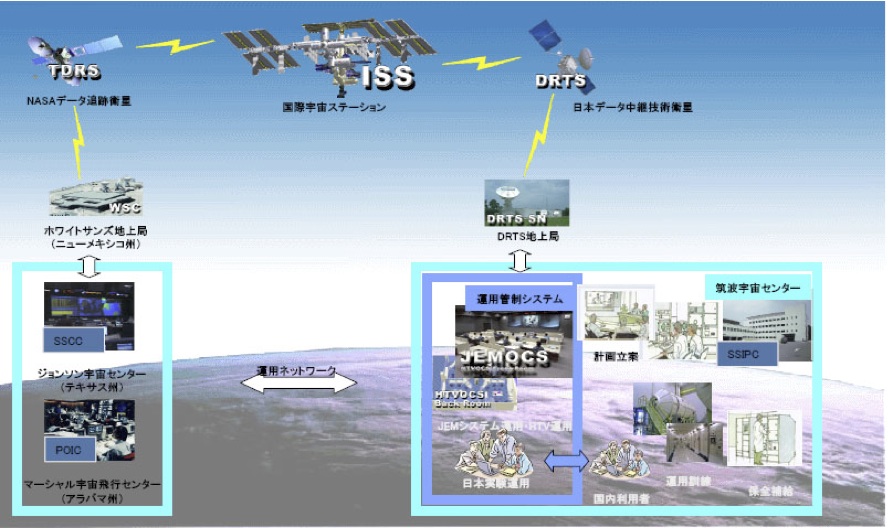

図5 データ伝送の仕組み

図5に国際宇宙ステーションからデータを得る経路を示します。「きぼう」で得られた実験データ等は、ISS 内の NASA の装置を通じて NASA のデータ中継衛星に送られ、そこからアメリカの地上局に送られます。そして、太平洋の海底ケーブルを通じて筑波宇宙センターまで送られてきます。最近、船外パレットにおいたJAXA独自の通信装置と日本のデータ中継衛星を用いて直接「きぼう」から筑波にデータを伝送する経路も確立されましたが、物質科学実験のデータは NASA のルートで伝送されています。

図3,4で示したように、物質科学実験では多くの動画が、同時に複数台で撮影されます。動画はデータ量が膨大なため、専用の装置で圧縮/多重化(多チャンネルのデータを1本にまとめること)を行った後にNASAのシステムに送られます。また、熱電対による温度計測データなど、比較的小規模なデータも同様の経路で伝送されます。筑波宇宙センターではデータを受け取り、専用装置で圧縮データの解凍や多重化の解除を行って、実験者に提供されます。

地上と ISS 間のデータ伝送がとぎれている(LOS:Loss of Singnal)期間の実験データは ISS 内のデータレコーダで記録しておき、しかるべきタイミングで地上に再生伝送されます。

5. データのアーカイブ ―現状と課題−

上述の膨大な画像データは、既にマランゴニ対流実験、氷実験で数十テラバイトになっています。これらのデータは HD に蓄積されています。また、各テーマの代表研究者に配布され、現在解析作業が続行中です。

「そして、その後広く多くの研究者にデータを利用してもらうため、以下の様なシステムを用いて・・・」と書きたいところですが、ここについては現在全く手が付けられていません。以下、言い訳がましくなりますが、これは ISS 以前の実験と ISS での実験の様相が大きく違うことによります。ISS 以前の実験機会の主なものは、スペースシャトルを用いた実験(7〜14日)と小型ロケットによる実験(6分)です。これらの実験機会の特徴を思い返すと

- 繰り返し実験はほとんどなかった。

小型ロケットの6分では時間的制約から、繰り返し実験はほぼ不可能でした。スペースシャトルでは、数多くの実験が犇めいているため、1実験当たりの繰り返し回数はやはり限られていて、2桁の繰り返し実験は記憶にありません。従って、得られたデータ量は非常に限られたものでした。

- 画像データが少なかった

これまでの実験は、半導体や合金の材料を電気炉で溶解し、微小重力下で凝固させるものが大半でした。こうした実験の場合、主な実験データは回収後の半導体や合金で、これを代表研究者が処理(切断・研磨した後の様々な分析)してしまうと、他の研究者に配布するようなものは残りませんでした。

こうした状況は、ISS の登場により一変しました。画像が中心の実験が主体で、3桁の繰り返し実験が行われています。こうなると、得られた多くのデータをいろいろな角度から眺めることにより、実験テーマを提案した研究者が思いもしなかった解析や発見がなされる可能性が出てきます。遅ればせながら、データアーカイブシステムの作成及びデータ公開の検討及び準備作業を始めたところです。

「ISS 実験の準備作業中に予想できたのでは」と言われると返す言葉がありません。財政の逼迫により一度に準備出来るテーマ数が少ないためシャトルのように「手間が目白押し」状態になっていないのも誤算(?)の一つですが、総じてシャトル時代の常識を払拭できませんでした。そんな中、C-SODA と言うデータアーカイブや公開にかけて豊富な経験と知識を持つ方々とコンタクト出来たのは幸いでした。今後の検討及び準備作業においていろいろアドバイスをお願いすると思います。よろしくお願いします。