第16回

ガス蛍光比例計数管

牧 島 一 夫

稀ガスを用いた比例計数管(PC)は,大きな信号や大面積が得られるため,宇宙X線の検出器として重用されてきた。しかしPCでは,X線が作る1次電子群の数の揺らぎに加え,芯線のまわりの強い電場で電子が増幅される際の揺らぎが重なるため,エネルギー分解能が悪い。そこで1次電子群の数を保ちつつ,強い平行電場で引っぱり,加速された電子が稀ガスの原子に繰り返し衝突するさいの紫外線光を検出する方式が考案された。これがガス蛍光比例計数管(GSPC)で,PCに比べ,エネルギー分解能が2倍ほど向上する。

GSPCは「ひのとり」FLM装置(1981)として初めて宇宙に登場し,ついで図1に示すように,「てんま」(1983)のSPC装置として大きな足跡を残した。これらの装置は宇宙研において,田中靖郎,松岡勝,小山勝二,井上一,常深博,大橋隆哉らによりロケット実験を経て開発されたもので,8000Vに達する高電圧を使うため,開発は放電との闘いの連続であった。

「てんま」SPCは軌道上でみごとに作動し,銀河面に沿う超高温プラズマの発見,超新星残骸のプラズマの詳しい診断,パルサーなどの鉄輝線の研究,中性子星やブラックホールの降着円盤の観測的な検証など,多くの優れた成果を挙げた。これにより,鉄のK輝線とスペクトルの連続成分をバランス良く扱うという,日本の宇宙X線研究の基本が確立したと言える。

図1 「てんま」の上部。10台のGSPCが見える。

GSPCでは,キセノンガスからの紫外線パルスをフォトマルで検出する。そこで位置感度をもつフォトマルを用いれば,X線のエネルギーのみならず,入射位置も検出でき,X線反射鏡の焦点検出器として用いられる。そのための開発はおもに東京大学で大橋らを中心に進められ,「あすか」GIS(撮像型蛍光比例計数管;Gas Imaging Spectrometer)装置として結実した。ここでも開発は,極薄ベリリウム箔のガス漏れ,紫外線を通す水晶窓の割れや帯電,高圧電源の放電など,トラブルの連続であったが,幸いGISは軌道上で7年にわたり安定に動作を続けている。同様な装置はイタリアのBeppoSAX衛星にも搭載され活躍している。

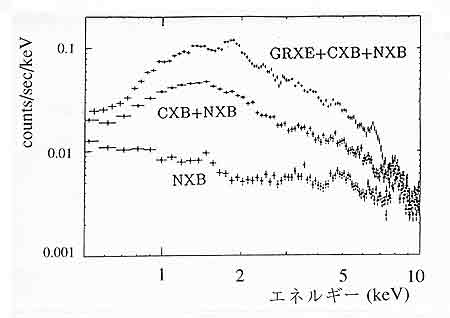

GISはエネルギーや位置の分解能では,「あすか」に一緒に搭載されたCCDカメラ(SIS)に譲るものの,広い視野,低く安定したバックグラウンド,硬X線に対する高い量子効率,5桁を越す強度ダイナミックレンジ,16μs に達する早い時間分解能など,SISと相補的な利点をもつ。このためGISは,銀河団や銀河面の超高温プラズマの詳しい診断,銀河団の中心における暗黒物質の階層構造の発見,ミリ秒パルサーからのX線の検出,新たなブラックホール連星の検証,宇宙X線背景放射の起源の探索など,広汎な成果を挙げており,そのデータは全世界で利用されている。

|

ISASニュース 2000.8 No.233

ISASニュース 2000.8 No.233

ISASニュース 2000.8 No.233

ISASニュース 2000.8 No.233