| - Home page |

| - No.271 目次 |

| + 宇宙科学最前線 |

| - お知らせ |

| - ISAS事情 |

| - 東奔西走 |

| - いも焼酎 |

| - 内惑星探訪 |

| - 科学衛星秘話 |

| - 宇宙・夢・人 |

| - 編集後記 |

| - BackNumber |

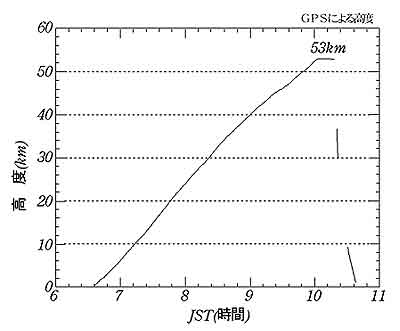

高度50km以上を目指す気球の研究

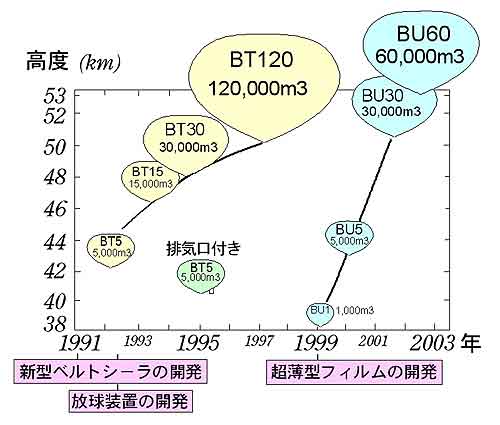

大気球観測センター 山 上 隆 正

10kg程度の軽量観測器による科学観測を50km以上の高度で 。要望が出たのは1991年のことであった。高度50km到達はこれまで経験がなく,気球工学としてどのような研究・開発が必要かが話し合われた。この高度の達成にはシステム全体の見直しが必要で,気球本体はもちろんのこと,気球製作方式,気球頭部保持方式,放球方式,基本搭載機器の軽量化に至るすべてに対して,従来の利点を生かしつつ新しい発想の下に開発・研究を進めることになった。

。要望が出たのは1991年のことであった。高度50km到達はこれまで経験がなく,気球工学としてどのような研究・開発が必要かが話し合われた。この高度の達成にはシステム全体の見直しが必要で,気球本体はもちろんのこと,気球製作方式,気球頭部保持方式,放球方式,基本搭載機器の軽量化に至るすべてに対して,従来の利点を生かしつつ新しい発想の下に開発・研究を進めることになった。

高度50km以上まで飛翔させるための必要条件は,

| (1) | 気球本体の自重をいかに軽くすることができるか |

| (2) | 気球飛翔環境に耐え得る大容積の気球を高い品質管理の下で安定に製造することができるか |

| (3) | 気球に損傷を与えずに,保持することができるか |

| (4) | 大容積の薄膜型高々度気球を安全・確実に放球することができるか |

| (5) | 限られた搭載重量の中で,気球に搭載する基本搭載機器である送信機,テレメータ,コマンド,バラスト弁などの軽量化・小型化および低消費電力化が実現できるか, |

| (1) | の実現は,ポリエチレンフィルムをいかに薄く,かつ気球飛翔環境である-80℃以下でも伸びがあるポリエチレンフィルムを開発できるかにかかっている。 |

| (2) | については,従来の長さ2m程度の電磁石圧着型熱接着機による気球製作では,十分な品質管理下での製造が困難である。それを解決するためには,工場の広狭にかかわらず高い品質管理下で連続した熱接着が安定してできる新しい接着機の開発が必要となる。 |

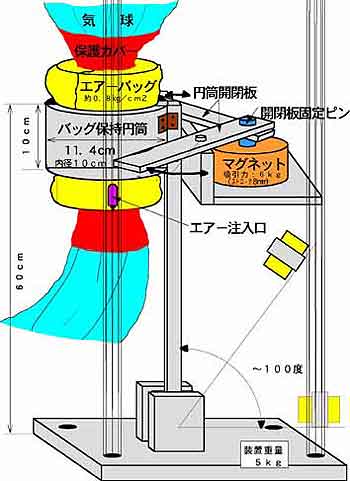

| (3) | の問題では,大容積の気球になると総浮力が50kg以上となり,気球頭部を人の手で保持することが困難となる。人の手のひらと同じ感触で気球に損傷を与えることなく,気球頭部の保持ができる装置の開発が必要となる。 |

| (4) | は,狭い三陸大気球観測所の飛揚場の拡張も視野に入れた,日本独特の放球方式の研究開発ができるかにかかっている。 |

| (5) | に関しては,電池も含めた基本搭載機器の重量を全搭載重量の約1割,1kg程度に軽量化することを目指す。 |

以上5項目の研究開発を進めることによって,高度50km以上まで飛翔可能な薄膜型高々度気球の開発が始まった。

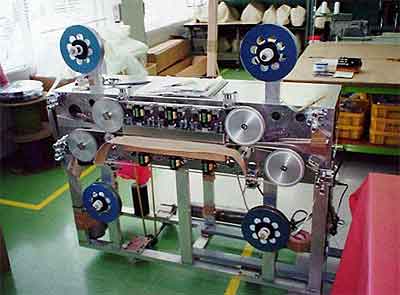

気球製作用接着機の開発

1991年度は熱接着機の開発から研究を始めることとした。従来の日本における大気球製作は,長さ2mの電磁石圧着型熱接着機で行っていた。この接着方式は取り扱いが簡単で,メートル単位の接着方式のため,限られた空間での接着には適しているが,散発的な接着方式であるため気球製作に時間を要し,長さ100mを超す大容積の気球製作に適した接着装置とはいえなかった。そこで,連続接着が可能で接着中でも任意の位置で停止・開始の機能を持ち,製作場所の広狭によらず,大きな気球を能率良く高い品質管理下で製作できる自走式新型ベルトシーラ接着機を開発した。開発した接着機は,接着温度を92〜250℃に設定でき,温度精度は比例制御方式を用い,±1℃以下とした。接着圧力は0〜2kg/cm2の範囲で設定でき,フィルム膜厚20〜3μmまで幅広い接着が可能である。この接着機は0〜6m/分の速度で連続熱接着が可能である。図1の新型ベルトシーラは特許も取得した気球製作用接着機で,高い品質管理下で気球製作が行えるようになった。

図1 新型ベルトシーラ