2.5 気象班の格闘

気象情報を検討中

コントロールセンターの一角に気象衛星の受像装置と並んでいくつか端末が並び,その奥に天気図を受信するための気象ファックスが置いてあるコーナーがある。ここが気象班の作業場である。今回は私と水谷さんが気象を担当することになった。

私たちが到着した時,鹿児島地方はすでに春の気配が漂い,移動性高気圧の動きに従って4日ほどの周期でよい天気と悪い天気が繰り返していた。気象庁が出している24時間予測天気図と当日の天気図もよく一致しており,天気予報がよく当たるパターンである。気象庁の出す情報が頼りの俄か気象班にとっては心強い状況である。

冬の実験で一番困るのは地上風の予測である。北西の季節風が吹き込むと,ちょうどビルの谷間の風のように風向きも強さもめちゃくちゃになる。今回は尾翼のない大型ロケットM-Vであるため地上風は15m程度まで許容できるという。これも気象班にとって有り難い材料である。

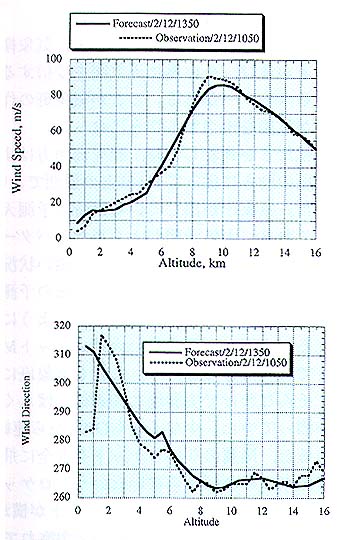

そんなわけで実験場に到着後しばらくの間,気象班には一種の安堵感が漂っていた。少なくともOP班から連絡が入るまでは。OP班の説明によると,尾翼のないロケットを安全に飛ばすには上空の風の予測が正確に出来なければならないという。ロケットが空気から受ける力は10〜15kmの高度で最大になる。ロケットが横から大きな力を受けないように,ロケットの姿勢はあらかじめ入力されているプログラムに従って自動的に変化していく。このプログラムの入力に風向・風速の予測値が必要となる。プログラムは前日に入力するので,入力値は一日後の予測値である。問題は予測値の精度をどう予測するかということである。この高度では冬の時期,毎秒100m程度のいわゆる「ジェット気流」が吹いている。問題となる精度は毎秒10m以内ということである。風の場の予測値は気象庁数値予報課が出している29時間予測値を使わせてもらうわけである。数値予報課に問い合わせたところ特定点での予測精度は毎秒30m程度とのことである。実際,こちらで作った実測と予測の差も時としてその程度の開きを示している。そのまま予測値としてプログラム時に使用すると,打上げ直前の実測との差が大きくなり打上げ中止ということになる可能性が高くなってしまう。予測と実測との差をもう少し小さく出来ないかという要請である。気象庁の数値予報課が出す予測は,現在我々が入手できる最も確かな予測値である。これに手を加える正当な理由は普通に考えると見出せない。ただ,今回の気象担当は少し常軌を逸していたらしく何とかしてみたいと考えてしまった。その結果OP班を巻き込んでの悪戦苦闘が始まることになったわけである。

実際には,常套的な手段として次の検討を試みた。

実際には,常套的な手段として次の検討を試みた。