侾.侾丂俵儘働僢僩偺楌巎偲俵-倁奐敪偺宱堒

亂楌巎亃

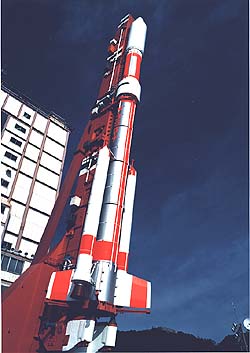

L-4S-5偵傛傞乽偍偍偡傒乿偺懪忋偘乮1970.2.11乯

丂俵儘働僢僩偼丆1971擭偺俵-係俽偺惉岟埲棃夵椙傪廳偹丆傢偑崙偺塅拡壢妛尋媶傪巟偊偰偒偨丅弶戙偺俵-係俽偼係抜幃偱丆旜梼偲僗僺儞偵傛偭偰巔惃偺埨掕傪曐偪丆偄傢備傞廳椡僞乕儞曽幃偵傛傞婳摴搳擖偑峴傢傟偨丅偙偺曽幃傪幚徹偡傞偨傔偺俴-係俽儘働僢僩偵傛偭偰丆1970擭傢偑崙弶偺恖岺塹惎乽偍偍偡傒乿偑抋惗偟偰偄傞丅俀戙栚偺俵-俁俠偼俁抜幃偱丆怴婯奐敪偺戞俀丒俁抜傪梡偄丆戞俀抜偵悇椡曽岦惂屼憰抲(俿倁俠)傪摫擖偡傞偙偲偵傛偭偰丆婳摴惛搙偑奿抜偵岦忋偟偨丅俵-俁俠偺戞侾抜傪廬棃偺俁僙僌儊儞僩偐傜係僙僌儊儞僩偵墑挿偟偨偺偑俵-俁俫偱丆栺20亾偺慡旛廳検憹偱栺50亾偺婳摴搳擖擻椡憹傪幚尰偟偨丅偝傜偵戞侾抜偵俿倁俠傪摫擖偟偨偺偑俁戙栚偺俵-俁俽偱丆偙傟偵傛傝婡懱偲偟偰偺姰惉搙偑崅傑偭偨丅

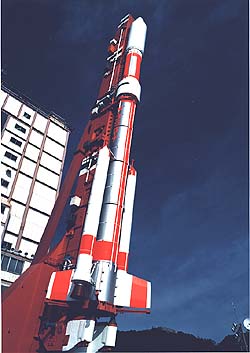

M-3SII宆儘働僢僩乮1985乣1995乯

戞係悽戙偺俵-俁俽厾偼丆俵-俁俽偺戞俀丒俁抜傪怴婯奐敪偟偰戝宆壔偡傞偲偲傕偵丆曗彆僽乕僗僞傪俀婎偺儔儉僟儘働僢僩偵曄峏偡傞偙偲偵傛偭偰擻椡傪憹嫮偟偨傕偺偱丆奺抜偵偍偗傞幙揑側岦忋偵傛偭偰栺20亾偺慡旛廳検憹偱俀攞傪墇偊傞婳摴搳擖擻椡傪幚尰偟偨丅俵-俁俽厾偼丆侾乣俀崋婡偺乽偝偒偑偗乿乽偡偄偣偄乿偵傛傞僴儗乕渁惎扵嵏偵偼偠傑傝丆倃慄揤暥塹惎乽偓傫偑乿丆僆乕儘儔娤應塹惎乽偁偗傏偺乿丆岺妛幚尡(僗僂傿儞僌僶僀媄弍)塹惎乽傂偰傫乿丆懢梲娤應塹惎乽傛偆偙偆乿丆倃慄揤暥塹惎乽偁偡偐乿偲俈偮偺壢妛塹惎偺懪忋偘偵惉岟偟丆偙傟偵傛傝傢偑崙偺塅拡壢妛偼悽奅偺嵟愭抂偵桇傝弌傞偙偲偲側偭偨丅偙偺傛偆側忬嫷傪摜傑偊丆1990擭戙屻敿埲崀偺寧丒榝惎扵嵏傪娷傓傛傝崅搙側壢妛儈僢僔儑儞偵懳墳偡傋偔寁夋偝傟偨偺偑俵-倁偱偁傞丅