TOP > ���|�[�g���R���� > �F���Ȋw�̍őO�� > �C�v�V�������P�b�g���g�����T���̌���

![]()

| ���P���Q���R�� |

�C�v�V�����ւ̐��\�v��

�@���̂悤�Ȗ�ŁA�C�v�V�������ƉȊw�q�����ŁA�݂��ɕK�v�ȁ^�����ł���\�͂�ŏグ�p�x�̌������Ȃ���Ă���B�����ł͂܂��A�Ȋw�q���i�F�����j����2013�N�x���ɍs��ꂽ���̌�����Ƃɂ��ďЉ��B

�@���{�̒T���@�́A�i���Ȃ��Ƃ����܂ł́j���Ȃ��`�����X�ɂȂ�ׂ���������̋@����l�ߍ���Ń~�b�V�����������Ă����B�]���āA���܂ł̂����P���ĒT���@�����ς���ƁA���R�ƃ�-�X�ɋ߂��ŏグ�\�͗v���ƂȂ�B����ŁA�C�v�V�����ɍ��߂���v���������H-�UA�₻�̌�p�@��荂�����Ă��܂��������ꂸ�A�����܂ł����Ȃ��Ă��u��p�Ό��ʂ������v�Ƒ�����F�߂Ă��炦�Ȃ���������Ȃ��B��������ɑ���A���N��1�@���x�̕p�x�Ȃ疳���Ȃ��Ή��ł���Ƃ������������B

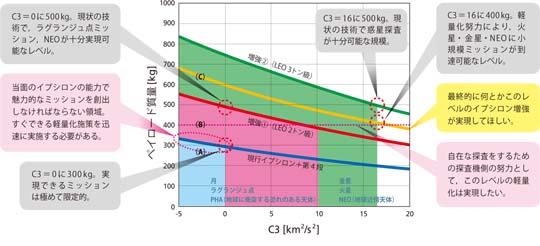

�@�����ʼnF�������ł͍l������ς��A�T���@�Ƃ��ċ@�\���邽�߂ɏ���Ȃ��Œ�������ɂ߁A�]���ɔ�ׂăR���p�N�g�ȃ~�b�V���������p�x�ōs���Ƃ����O��ŗv���\�͂����ς��邱�Ƃɂ����B���݂̋Z�p�ŒT���@������ƁA�ϑ����u���܂߂Ď��ʂ͂��悻500�`600kg�ɂȂ邪�A���̋Z�p�͎���10�N�O�Ɩ{���I�ɂ͓����ŁA�ϑ����u�������l�ߍ���ł��邪�A���������d�q��H�����̏��^����ޗ��̐i�������ς�������A�ϑ����u�������̋@�̂ɕ�����ȂǂōŒ���̌��Ƃ��邱�Ƃ�O������Ƃ��āA�ڕW��400kg�Ƃ����B2������3���̌y�ʉ��͉F������ł͂ƂĂ��Ȃ��`�������A�T�����u�̖{���ł���d�q���u���y���Ȃ�A�����ێ�����\���n�͂��y�ʂōς݁A�������^�Ԑ��i�n���ʂ͂����ƌy�ʉ��ł��邩������Ȃ��B���̌��ʂƂ��đS�̂ł��̍팸�ʂ�ڎw���B

�@�y���������ʂ��ǂ��܂ʼn^�Ԃ����A�v���̂�����̏œ_�ɂȂ�B�T���̖ړI�n�͑傴���ςɌ����Ƒ��z�n�S�悾���A������x��艓���ɍs���ɂ́A���ʂ͈��͂̋����f���E�q���ŃX�C���O�o�C���s���B�������A�X�C���O�o�C�͒��ڂ̍q�s�ɔ�ׂĕ��ʂ͎��Ԃ�������̂ŁA�����I�Ȏ��ԂŒT������������Βn���̍Ŋ��̘f���܂ł͒��ڂ��ǂ蒅���͂��~�����B�ΐ�������܂Ŏ����Ă�����A���̐�̓X�C���O�o�C���g���Ă���ɐi�ނ��Ƃ��ł���B

�@����ŁA���̗��ւ̃A�v���[�`����{���u�͂�Ԃ��v�̎����ŋ��݂������f���ւ̃T���v�����^�[���������I�ɍs���ɂ́A�T���@��n���������O�����W���_�iEML�j�⑾�z���n�����O�����W���_�iSEL�j�ߖT�ɂ�������ؗ������ēK�ȃ^�C�~���O�Řf���ԋ�Ԃɑ���o���̂��A�s�����ǂ��B���̏ꍇ�́A�ؗ��̈悩��ړI�n�Ɍ������̂ɐ��i�܂��K�v�ƂȂ�̂ƃ��O�����W���_�ł̂��܂��܂ȉ^�p�̂��߁A�q�@�I�ɍ��x�ȃ~�b�V�����ɂȂ�̂ŁA600kg���x�̎��ʂ�����̂��]�܂����B

�@�������āA�ЂƂ܂��C�v�V�����ւ̔\�͑����v���Ƃ��āu�ΐ�������̌��]�O����400kg���x�̎��ʂ𑗂荞�߂�ASEL��600kg���x�̎��ʂ𑗂荞�߂�v�����肵�āA�T���@���̂���Ȃ錟�������邱�ƂɂȂ����B���܂��܂Ɍ�������Ă���C�v�V�����̌`�Ԃ��ǂ̂��炢�̎��ʂ��ǂ̂��炢�̋O���ɑ��荞�߂邩�́A�}1���Q�Ƃ��Ă������������B

|

| ���P���Q���R�� |