はじめに

太陽では、黒点の出現や、フレア・コロナ質量放出(CME)といった爆発現象など、さまざまな磁気活動現象が観測されます。これらは、太陽内部のダイナモ作用により生成された磁場が、太陽表面へ浮上することで黒点を形成し、フレアとして磁気エネルギーを解放しつつ、CMEとして宇宙空間へ磁束が放出されていく、磁場を中心とした1つの巨大なシステムと見なすことができます。筆者はこれまで、一連の磁束生成輸送過程について、太陽観測衛星「ひので」などのデータ解析と磁気流体シミュレーションを組み合わせることで、多様な磁気活動現象の解明に取り組んできました。本稿では、筆者が受賞した第14回宇宙科学奨励賞の対象となった研究内容から、巨大フレアを生じる太陽黒点の発生機構に焦点を当ててご紹介します。

巨大フレアは複雑な黒点に生じやすい

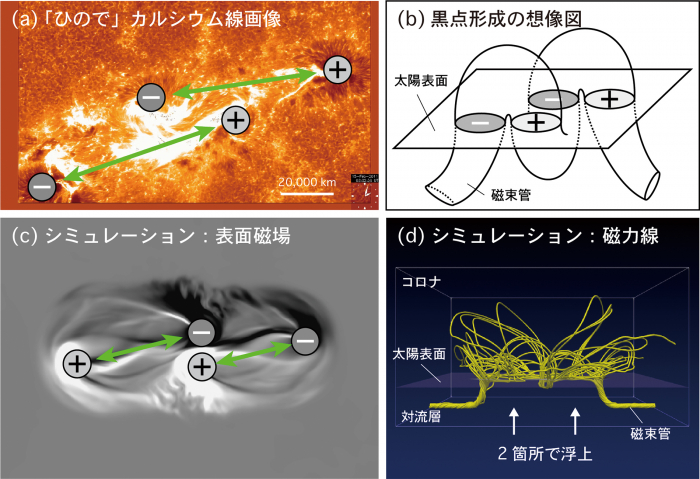

図1:(a)「ひので」による黒点群で生じた太陽フレアの観測。正極・負極黒点が同時に2ペア出現し、異なるペアの正負極が衝突することでデルタ黒点を形成、Xクラスフレアが生じた。(b)黒点形成の想像図。(c)数値シミュレーションによる再現。太陽表面では、正極・負極黒点が2ペア出現し、領域の中心でデルタ黒点を形成した。(d)磁力線プロット。磁束管を2箇所で浮上させた。 (Toriumi & Takasao 2017)

天文学において、「フレア」は電磁波の突発的な増大現象を表す用語として使われます。太陽フレア(図1 a)は、現在の太陽系で最大のエネルギー解放現象であり、そのエネルギー規模は1022ジュールから1025ジュールに達します*。これは、地球のマグニチュード9の地震の1万倍から1000万倍に相当する規模です。典型的には、数十分から数時間にわたって増光が継続し、数千万度から数億度もの超高温プラズマが生成されます。

フレアが生じるとあらゆる波長帯で太陽が放射する電磁波が急激に強度を増すほか、CMEや高エネルギー粒子の放出を通じて、惑星間空間にも広く影響を及ぼします。これらが地球に到達すると磁気嵐やオーロラの原因となり、衛星・通信障害を引き起こしうるのは周知の通りです。このことから、フレアの発生メカニズムは太陽物理学における中心課題の1つであり、「ひので」をはじめとする各国の太陽観測ミッションにおいて、フレアは最重要の観測目標とされています。

これまで長きにわたる観測から、「巨大フレアは複雑な形状を示す黒点群に生じやすい」ことが経験的に知られてきました。通常の黒点群は、太陽内部(対流層)から磁束管(磁力線の束)がアーチ状に浮上することで形成されるため、正極・負極の磁場を持つ黒点が1ペア出現します。しかし、歴史上最大規模の太陽フレアは、いずれも「デルタ型黒点(以下、デルタ黒点)」と呼ばれる、正極・負極磁場が極端に近接した黒点群で生じたことがわかっています。これを検証するため、2010年以降に生じた大型(軟X線強度がM 5クラス以上)の太陽フレアについて、衛星観測データを元に統計研究を行いました。その結果、大型フレアのうち、実に83 %がデルタ黒点の付近で発生していることが明らかになりました。その一方で、これらのデルタ黒点はさまざまな形成過程によって作られていることにも気がつきました。

例えば、2011年2月にXクラスのフレアを生じた黒点群(図1 a)は、正極・負極のペアが2組出現することで形成されました。このとき、フレアは、異なるペアに属する正極と負極の黒点が衝突し、領域の中央にデルタ黒点が作られることで発生しました。このことから、可能性の1つとして、この黒点群は1本の磁束管が2箇所で浮上することで形成されたのではないかと想像できます(図1 b)。しかし、太陽表面よりも下を光学的に観測することは不可能であり、実際にどのようにしてフレア黒点が作られるのかを知ることは容易ではありません。

フレア黒点はどのように作られるのか?

この問題を解決する方法の1つが、磁束浮上や黒点形成を再現する数値シミュレーションです。この計算では、対流層・光球(温度約6 , 000度の表面大気層)・コロナ(約100万度の高温ガス)からなる計算領域を設定し、初期に対流層内部に磁束管を設置します。磁気流体力学(MHD)方程式を解くことで、磁束管が浮上し、太陽表面の黒点や上空のコロナループを形成する様子を再現することができます。このとき、磁束管の浮上は、磁束管内部の密度を人為的に減少させる、すなわち磁束管に浮力を与えることで駆動します(磁気浮力不安定)。

そこで、磁束管の密度減少を、磁束管上の1箇所ではなく、2箇所に与えることで、「1本の磁束管が2箇所で浮上する」様子を計算しました(図1 c、d)。すると、太陽表面では正極負極ペアが2組出現し、さらには異なるペアの正極・負極黒点が互いに衝突することでデルタ黒点を形成しました。すなわち、太陽表面下で磁束管が何らかの要因で歪められ、2箇所で浮上するような形状を取ることで、表面ではデルタ黒点が形成され、そのことが大型フレアの発生につながったのだと結論づけることができます。

しかし、果たしてこの結果は正しいのでしょうか?これらの計算では、簡単のため、対流層は単なる断熱成層大気として与えられており、実際には対流は生じていません。海外グループによる対流入りの磁束浮上シミュレーションでも、計算コストの制約から計算ボックスの下部境界は光球直下(30万kmほど:太陽対流層の厚さは200万km)に位置しており、磁束管は、ボックスの下部境界から人為的に押し込まれている状況です。当然のことながら、実際の太陽対流層には深く活発な熱対流が存在し、その中を磁束がかき分けてなんとか表面まで浮上することで黒点が形成されます。すなわち、従来の計算では、磁束と対流の相互作用という重要な過程が未解決のまま残されていたのです。

世界初の自発的フレア黒点形成計算

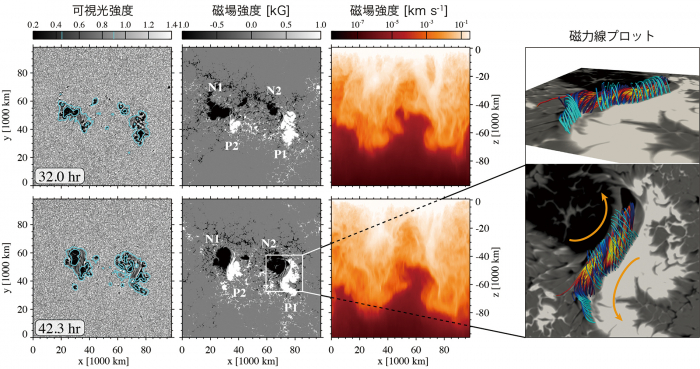

図2:リアリスティックな熱対流を含む3次元シミュレーション。左/計算開始32時間後と42時間後における可視光強度、磁場強度、計算ボックスの垂直断面における磁場強度。自発的に「デルタ型」の黒点が形成された。右/デルタ黒点の上空にはらせん状に強くねじれた磁力線「フラックスロープ」が形成された。各磁力線は、より内側ほど暖色、外側にいくつれ寒色になるよう色付けされている。また、矢印は黒点の回転方向を示す。(Toriumi & Hotta 2019)

そこで、太陽深部から太陽表面までの熱対流を一貫して計算することのできる新たな磁気流体コードを用い、太陽内部の磁場が表面に浮上し、デルタ黒点を自発的に形成する過程を世界で初めて計算しました(図2)。このシミュレーションでは、対流層内部に置いた磁束管には人為的な密度減少を与えず、周囲の対流による流速場に従って"勝手に"浮上するようにしたのです。また、下部境界も光球直下ではなく、対流層の底まで非常に深く取ることができるため、大規模な熱対流が磁束に与える影響をつぶさに調べることが可能です。

計算の結果、大規模な熱対流が磁束管を2箇所で押し上げるような状況が生じ、太陽表面には2組の正極・負極黒点ペアが出現しました。次第に極性の異なる黒点同士が衝突し、最終的には、デルタ黒点が自ずと形成されたのです。

興味深いことに、形成されたデルタ黒点は、「ひので」などによる高精度の磁場観測を極めてよく再現する結果となりました。各黒点は、磁束管のねじれを解放することで顕著な回転運動を示し、その回転に伴って、デルタ黒点の内部(正極・負極が接する領域)では磁場が強く引き伸ばされた構造が作られました。また、デルタ黒点の上空では、ねじれた磁力線構造が観測されました(図2右)。この磁力線構造は「フラックスロープ」と呼ばれ、ひとたび太陽フレアが発生すると、CMEとして宇宙空間へ飛び出していきます。

本計算によって再現されたデルタ黒点、黒点回転、引き伸ばされた磁場構造、そしてフラックスロープは、いずれもフレア黒点に見られる重要な特徴です。したがって本計算は、太陽内部の熱対流が、磁束浮上やフレア黒点形成の成否を決める極めて本質的なファクターであることを明確に示した成果と言えます。

太陽から恒星へ

フレアは太陽だけに固有の現象ではありません。近年、ケプラー衛星などによる観測から、太陽以外の太陽型星(太陽と性質がよく似ているが年齢や活動度が異なる恒星)でも、太陽フレアの10倍から1,000倍ものエネルギー規模を持つ「スーパーフレア」が生じていることが分かってきました。恒星は、その誕生直後に最も自転速度が速く、活発な磁気活動を示します。そこから徐々に自転速度が遅くなり、活動度も低下していきます。したがって、太陽より年齢が若い太陽型星でスーパーフレアが生じることは、不思議ではないかもしれません。しかし、太陽と同程度まで自転速度が低下した星であっても、スーパーフレアを生じることがあります。では、これらの星はどのような「スーパーフレア黒点」を有しているのでしょうか?

問題は、現在の望遠鏡技術では、恒星表面を空間分解して観測することが非常に困難だということです。そこで私たちは、恒星表面を空間分解するのではなく、可視光を含むさまざまな波長帯にわたって長期間モニターすることで、恒星黒点の構造や時間変化を探れるのではないかと考えました。そのヒントとなるのが、太陽の豊富なデータを活用した「練習問題」です。

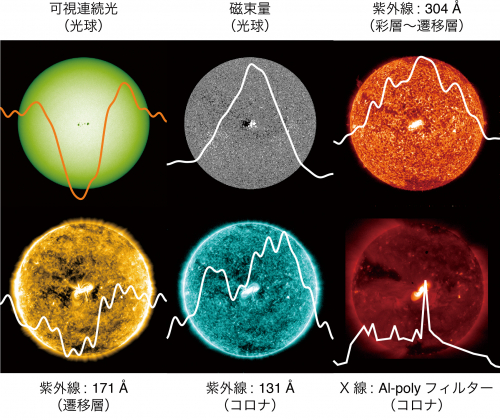

図3:太陽面上を黒点群が通過した際の、複数の波長帯における観測画像。各画像の強度を太陽面全体にわたって積分することで、太陽を空間分解しない場合の強度を求めた(ライトカーブ)。 (Toriumi et al. 2020)

図3に示すように、太陽の自転に伴って太陽面上を孤立した黒点群が横切る際に、太陽全面観測画像から光の強度を面積分し、それを時間方向に並べることでライトカーブ(光度曲線)を作成しました。これを可視光から紫外線、X線に至るさまざまな波長帯の観測画像について行い、作成したライトカーブと元の観測画像を比較することで、太陽面上の構造(黒点など)がライトカーブの時間変化に、どのように寄与するのかを調べました。

その結果、彩層(約1万度の太陽大気)に感度を持つ紫外線の強度が黒点の磁束量と強い相関を持つこと、光球のライトカーブ(可視連続光)とコロナのライトカーブ(紫外線・X線)とでは増光・減光のタイミングに差があり、その時間差はコロナ磁場の空間的な広がりに対応することなどが明らかになりました。これらの結果は、空間分解が困難な遠方の恒星についても、複数の波長でライトカーブを同時測定することで、黒点の構造や磁場についての情報を取得できる可能性を示しています。

将来展望と謝辞

太陽や恒星の磁束生成輸送過程を一貫して解明するには、浮上磁場・黒点形成シミュレーション単独では十分ではありません。太陽内部における磁束生成を計算するダイナモシミュレーションや、外層大気で生じるフレア・CMEを再現するシミュレーションなどと組み合わせ、階層間結合モデルを構築する必要があるでしょう。

また、今後の観測計画も重要となります。JAXAの高感度太陽紫外線分光観測衛星Solar-C( EUVST)は、高時間・高空間分解した高精度な分光観測を実現し、幅広い温度帯のプラズマを同時診断することにより、大気加熱やフレア発生という科学課題を追求します。最先端の観測と数値シミュレーションを組み合わせ、新たなサイエンスを切り拓いていきたいと考えています。

最後になりましたが、この度の宇宙科学奨励賞受賞にあたり、これまで支えてくださった多くの方々に厚く御礼申し上げます。

*太陽フレアは米国のGOES 衛星が測定する軟X 線強度の最大値によってクラス分けされる。強度の強い方からX、M、C、B、A に分かれ、X1.0 はM1.0 の10 倍の強度を持つ。

【 ISASニュース 2022年6月号(No.495) 掲載】